Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Ленсовет-XXI 35 лет спустя. Политика. История. Философия. Депутаты. Демократия. Либерализм. Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Lensovet. St. Petersburg City Council. Lensovet-XXI 35 years later. Politics. History. Philosophy. Lensovet. St. Petersburg City Council.

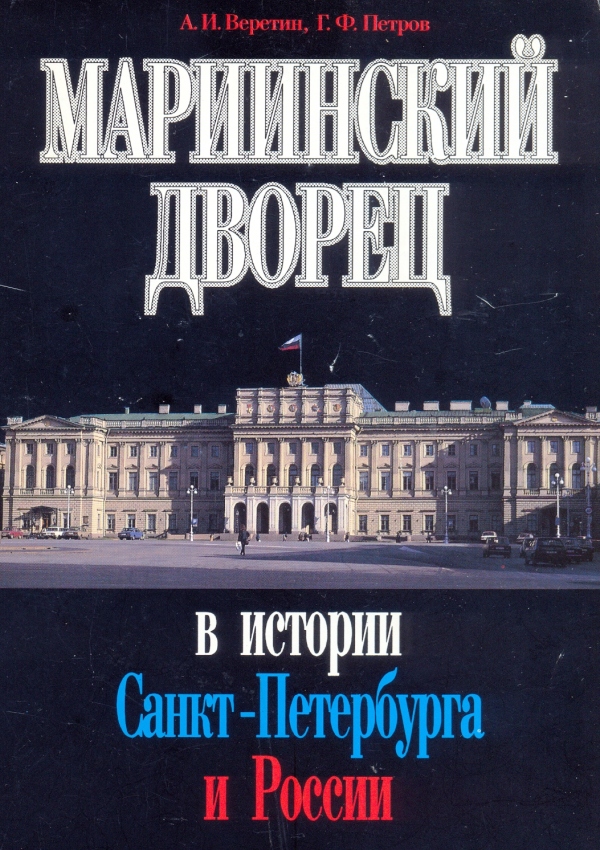

Александр Веретин, Геннадий Петров.

По логике эпохи.

На этих страницах представлены извлечения из книг, подаренных мне авторами,

в которых изложены воспоминания депутатов о работе и значении

Ленсовета 21 созыва, а также ряд исторических справок. — П.Ц.

|

Извлечение из книги: |

|

Долгожданным новшеством в 1990 году стали свободные многомандатные выборы в органы представительной власти. (Ошибка. Не «многомандатные», когда в одном округе можно избрать двух и более депутатов из многих кандидатов, а «одномандатные», но с допущением нескольких кандидатов, которых легко регистрировала окружная избирательная комиссия. — П.Ц.). В Ленинграде они проходили в острой борьбе, при высокой активности граждан 18 марта и 19 апреля 1990 года. Даже в два этапа выборы завершились результативно не везде, часть из 400 депутатских мест так и осталась незаполненной.

(Действительно, в 22 округах так и не набралось 50% избирателей для легитимизации кандидата. Богатейший и влиятельнейший обувщик, глава «Ленвеста» В.Г.Коловай так и не смог стать депутатом. Баллотировался трижды. Сегодня такое ничтожное препятствие, как неявка избирателей, вызывает лишь иронический смех. — П.Ц.). Но уже после первого этапа в Большом зале Мариинского дворца 3 апреля открылась Первая сессия Ленинградского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва. Первыми сопредседателями стали П. Филиппов и В. Васильев.

Страница создана

4 июля 2025.

Исправлена

и дополнена

4 июля 2025.

Page created

on July 4, 2025.

Corrected

and supplemented

on July 4, 2025.

Посмотреть

статистику

посещений

этого сайта

Website visit

statistics.

Statistiques de visite

du site Web.

Website-Besuchs-

statistiken.

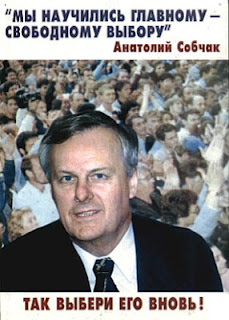

Она шла с перерывами до конца июня, пока не приняла решений по всем неотложным вопросам. Прежде всего, Совету нужно было самоорганизоваться, определить собственную структуру. Сессия сформировала 26 постоянных депутатских комиссий и комитет по делам жителей блокадного Ленинграда и ветеранов войны. 23 мая состоялись выборы председателя Совета. На них победил профессор Университета, народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР, доктор юридических наук А.А.Собчак. 6 июня сессия утвердила состав президиума Ленсовета. 18 июня был избран председатель исполкома. Им стал народный депутат СССР А.А.Щелканов. Наконец, 29 июня сессия приняла решение «О формировании исполкома Ленсовета и его аппарата». В результате этой напряженной работы орган представительной власти стал работоспособным. Кроме того, было принято большое количество политических, нормотворческих, организационных, хозяйственных решений.

Самым же существенным результатом выборов 1990 года явилось сокрушительное поражение коммунистов. Провал их, казалось бы, авторитетнейших кандидатов убедительно засвидетельствовал глубокое и массовое недовольство ленинградцев партией, которая семьдесят лет декларировала свое единство с народом и горделиво именовала себя «умом, честью и совестью» эпохи. Подавляющее большинство депутатов вошло в городской Совет под лозунгами Народного фронта и солидарных с ним общественных движений.

Чего же ждали тогда ленинградцы от нового, своего Совета? По данным социологического опроса, проведённого и опубликованного в апреле 1990 года, 35% опрошенных горожан надеялись, что в ближайшем будущем жизнь изменится к лучшему. А главное, те же 35% были готовы поддержать непопулярные решения Ленсовета, несмотря на то, что они могли привести к временным трудностям, но обещали выход из экономического кризиса. Это был серьезный аванс новой власти, которой еще было необходимо уравновесить депутатские амбиции. И была реализована идея о сильной авторитетной личности во главе пестрого депутатского корпуса — пришедший в Ленсовет Анатолий Собчак стремился твердой рукой направить интеллектуальный потенциал народных избранников на благо города, что в свою очередь не могло не породить внутренний конфликт, о котором много написано, и который, безусловно, отвлекал от насущных городских проблем.

Новым хозяевам Мариинского дворца досталось тяжелое наследство. «Ленинград на глазах ветшает, и меня поражают заявления нашего прежнего руководства, говорящего о том, что сдает город «в полном порядке»,— сказал А.А.Собчак вскоре после его избрания председателем горсовета корреспонденту журнала «Огонек».— Экологическая катастрофа в Ленинграде — это не преувеличение ... А состояние домов, улиц, наших памятников архитектуры? Целые кварталы требуют ремонта, а он даже в тех домах, из которых жильцы отселены, десятилетиями не производится ...»

И это лишь малая часть проблем, с которыми тут же столкнулось руководство города. Решать их было труднее из-за того, что обком и горком КПСС, сохранявшие в своих руках многие рычаги управления, не пошли «на сотрудничество с советской властью и на добровольную ликвидацию последствий партийной монополии в городе», как предлагал Собчак. Наоборот, областная партийная организация помогала «консолидации всех реакционных, консервативных сил КПСС».

Вскоре этот упрек полностью подтвердился. 15 ноября 1990 года «Ленинградская правда» опубликовала программную статью секретаря обкома партии Ю.А.Денисова, где предлагалось ввести в стране военное положение. 21 ноября в Смольном проходил совместный пленум обкома и горкома, на котором новый первый секретарь обоих комитетов Б.В.Гидаспов нацелил коммунистов на активную защиту «социалистических ценностей» и обрушился с нападками на Народный фронт. На следующий день Гидаспов дирижировал тщательно подготовленным митингом под лозунгами «Назад к диктатуре пролетариата!», «Не дадим ударить перестройкой по коммунизму». Все выступления были проникнуты ненавистью к реформаторам и угрозами.

Демократы ответили на акции неосталинистов массовым митингом 6 декабря с участием многих депутатов и уважаемых горожан. Собравшиеся поддержали идеи перестройки, программу реформ, начинания городского Совета. Тревога, вызванная натиском реакции, на время улеглась.

Однако консерваторы не собирались отступать и всюду, где могли, стопорили социально-экономические инициативы Ленсовета. Иные чиновники делали это не по злому умыслу, а лишь потому, что психологически не могли воспринимать новшества, действовали по привычным шаблонам, вошедшим в кровь и плоть.

Ленсовет, намеренный реорганизовать управление городом «на основе здравого смысла», ставил перед собой две первоочередные задачи. Во-первых, «превратитъ Ленинград из центра военно-промышленного комплекса в центр культуры, науки и производства товаров широкого потребления».

Во-вторых, «научиться зарабатывать самим деньги за счет туризма», используя «невероятную привлекательность Ленинграда для зарубежных гостей. Хотелось справиться с этой работой быстро, но она затягивалась ...

Сегодня бытует мнение, что вообще от Ленсовета-Петросовета город пользы получил очень мало. Депутаты заседали, дебатировали, критиковали — и все впустую. Не стало Совета — и ничего. Как жили, так и живем. Безусловно, это оценка однобока и несправедлива. Достаточно полистать папки с решениями президиума, сессий, Малого совета, чтобы прийти к выводу: Совет играл большую положительную роль в развитии города.

Прежде всего, он многое сделал для развития рыночной инфраструктуры, принимая намного раньше, чем в целом по России, решения о приватизации торговли и службы быта или, например, «О создании Ленинградской фондовой биржи», регистрируя новые политические партии и движения.

Он — Ленсовет — выпестовал целую плеяду политиков, экономистов и предпринимателей, таких как Анатолий Чубайс, Сергей Беляев, Петр Лансков, Анатолий Пейбо, Анатолий Карташев, Кирилл Смирнов, Юрий Болдырев (Ю.Ю.Болдырев к Ленсовету никакого отношения не имел. Может быть, как все депутаты СССР, избранные в Ленинграде, получал одно время пособие в кассе Мариинского дворца? — П.Ц.).

Вышел с целым рядом прогрессивных инициатив, которые стопорились, главным образом, по вине союзных инстанций.

Так в Верховном Совете и Правительстве СССР намертво заблокировали перспективную идею создать в Ленинградском регионе зону свободного предпринимательства «в целях обеспечения перехода к рыночной экономике, адаптации к условиям мирового рынка, возрождения Ленинграда в качестве мирового центра науки, культуры и туризма». Такое решение 6 октября 1990 года приняла 2-я сессия Ленсовета на основании Постановления Верховного Совета РСФСР от 14 июля «О создании зон свободного предпринимательства», которое одобрило предложения Ленинградского горсовета. Затем уже 12 мая 1991 года Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцин издал распоряжение «предоставить городам Ленинграду и Выборгу статус зоны свободного предпринимательства (свободной экономической зоны) с льготным налоговым и таможенным режимом, упрощенным порядком осуществления экспортно-импортных операций и создания советских и иностранных предприятий». И все равно дело не сдвинулось с места — настолько сильно оказалось сопротивление защитников «социалистических ценностей».

С неменьшими трудностями начиналась реализация решения 8-й сессии Ленсовета от 14 мая 1991 года «О механизме приватизации (разгосударствления) собственности в Ленинграде». Депутаты продумали конкретные меры для «устранения искусственных ограничений этого процесса», указали ответственных, установили сроки. Но опытная аппаратная номенклатура держалась и держится за государственную собственность всеми силами, понимая, что, выпустив ее из рук, потеряет все влияние.

Подобных примеров множество. Ленсовет рвался вперед по пути реформ, его заставляли топтаться на месте. Возникли и внутренние противоречия. Не оправдал надежд обновленный Ленгорисполком, несмотря на несомненную прогрессивность его председателя. Да и само существование этого органа не соответствовало принципу разделения властей, не обеспечивало должной самостоятельности и ответственности городской администрации. Ленсовет выступил с предложением учредить в Ленинграде должность мэра. Президиум Верховного Совета РСФСР согласился с предложением и 20 мая 1991 года принял постановление «О структуре органов управления города Ленинграда», На основании его и «Положения о статусе главы городской администрации (мэра) Ленинграда». 12 июня состоялись всеобщие прямые выборы первого в истории города мэра. На них 1 623 659 граждан — 66,13% от участников тайного голосования — отдали предпочтение председателю Ленсовета А.А.Собчаку и его первому заместителю, контр-адмиралу, доктору военных наук, профессору В.Н.Щербакову, который баллотировался на должность вице-мэра. Их соперники (выдвиженцы КПСС — П.Ц.) набрали только 25,72% голосов.

В «Положении о взаимодействии органов государственной власти и управления в Ленинграде и разграничении их полномочий» сказано: «Место размещения резиденции мэра и центрального аппарата городской администрации устанавливается Ленсоветом по представлению мэра». Этим местом был определен Мариинский дворец.

2 июля 1991 года 9-я сессия Ленсовета избрала нового председателя — экономиста по университетскому образованию и опыту работы в Горном институте А.Н.Беляева, возглавлявшего до того плановую и бюджетно-финансовую комиссию Совета. Его первым заместипелем стал кандидат химических наук, в недавнем прошлом научный сотрудник Институга токсикологии, а по депутатской деятельности — председатель мандатной комиссии Совета Б.А.Моисеев.

За всеми этими событиями вступило в пору зенита лето, пора отпусков и парламентских каникул. Оно не предвещало политических бурь. Казалось, что страсти поуспокоились, пришла долгожданная передышка. Этим благодушным настроением общества и решили воспользоваться высокопоставленные заговорщики, чтобы повернугь историю вспять. Ранним утром в понедельник 19 августа 1991 года группа партийных и государственных деятелей: О.Д.Бакланов, В.А.Крючков, В.С.Павлов, Б.К.Пуго, Д.Т.Язов, Г.И.Янаев и их единомышленники, растиражировали в средствах массовой информации ложь о болезни Президента СССР М.С.Горбачева, объявили себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) и узурпировали власть.

Они заблаговременно приняли меры и для того, чтобы овладеть ситуацией и в Ленинграде. В пятом часу утра министр обороны СССР маршал Язов позвонил командующему войсками Ленинградского военного округа генерал-полковнику В.Н.Самсонову и дал устный приказ о его назначении комендантом города, о введении на его территории чрезвычайного положения, о переподчинении коменданту ряда частей воздушно-десантных войск для возможного использования в регионе.

Комендант немедленно начал действовать:

- вызвал войска из мест постоянной дислокации в районе Пскова,

- сформировал свою «чрезвычайку»,

- назначил районных комендантов.

По его требованию была отключена правительственная, международная и междугородная связь, в средства массовой информации направлены военные цензоры, включены средства радиоэлектронного подавления независимых радиостанций. А на государственном радио и телевидении были отменены все плановые передачи. Вместо них без конца зачитывали заявления ГКЧП, транслировали музыку, вновь и вновь демонстрировали фильм-балет «Лебединое озеро». В 10 часов генерал Самсонов предстал на голубых экранах, объявил чрезвычайное положение в городе, огласил длинный перечень репрессивных мер, призванных запугать население, лишить его воли к сопротивлению. Одновременно его голос прозвучал и в репродукторах. Казалось, весь город оцепенел в тревожном ожидании ...

На внезапность и рассчитывали путчисты, да еще на привычную покорность советских людей, которые до той поры безропотно сносили все дворцовые перевороты, любые жестокости тоталитарного режима. Однако просчитались. Оторвавшиеся от реальности, жившие вчерашними представлениями, они не поняли, что их время ушло. Народ, вкусив первые плоды свободы, воспрял духом, обрел надежду на достойное будущее и не был намерен возвращаться в коммунистические гулаги. Члены ГКЧП, исполнители их приказов не оценили и способности законных властей организовать отпор самозваным «спасителям Отечества».

В Ленинграде обе эти силы — сотни тысяч сознательных граждан и их избранники, верные долгу и идеалам демократии, — решительно и дружно выступили против переворота. На первых порах они не располагали информацией о случившемся, кроме запретов и посулов ГКЧП, рассчитанных на простаков. Но сердцем почувствовали, какая беда пришла в наш общий дом, и заявили путчу твердое «нет». На улицах уже утром начали возникать стихийные митинги, зазвучали смелые речи, над головами поднялись самодельные лозунги. Волновались производственные коллективы. А в Мариинском дворце собрались депутаты всех уровней. Они сразу квалифицировали случившееся как противозаконный переворот, наметили первоочередные меры:

- создать штаб для защиты Ленсовета и мэрии,

- установить связь с коллегами в Москве,

- направить своих товарищей на крупные заводы.

С загородной дачи подоспел находившийся в отпуске А.Н.Беляев, спокойно и деловито повел заседание президиума Совета, на котором было принято Обращение к гражданам России и населению Ленинграда. Все распоряжения и указания заговорщиков объявлялись на территории города «незаконными с момента принятия и не подлежащими исполнению».

Пресс-центру горсовета удалось наладить прием информации из Москвы по факсу и телефонам, были получены тексты Обращения руководства России к народу, Указов Президента Б.Н.Ельцина и других документов. Ситуация начала проясняться и уже не казалась столь мрачной. Но как сделать ободряющие вести, призывы российской власти достоянием всех ленинградцев?

Народные депутаты, работники пресс-центра, информ-центра и других подразделений горсовета, журналисты, их добровольные помощники успешно решили эту нелегкую проблему: используя всевозможную множительную технику, они тиражировали документы в сотнях экземпляров и раздавали на площади перед Мариинским дворцом, сюда же привозили экстренные малоформатные выпуски газет «Невское время» и «Час пик», печатавшиеся в обход цензуры. Оперативно и высокопрофессионально работали корреспонденты информационных агентств Российского и «Северо-Запада». Они успевали всюду и с точностью до минуты фиксировали развитие драматических событий. Из зала заседаний Ленсовета шла трансляция на площадь. На балкон дворца выходили депутаты и обращались к многотысячной толпе. Радиожурналисты читали сводки новостей. Информационная блокада была прорвана! Город узнал тщательно скрываемую правду.

В 16 часов 30 минут в Большом зале Мариинского открылась Чрезвычайная сессия городского Совета. Позже А.Н.Беляев сказал с удовлетворением и гордостью за своих коллег: «Ни один горсовет так быстро не собрал сессию. Все пришли, понимая, что надо быть в этот момент вместе, надо принимать решения, надо служить людям опорой».

На сессии с яркой речью выступил мэр Ленинграда, только что прилетевший из Москвы вместе с председателем областного Совета Ю.Ф. Яровым. А.А.Собчак дал свою оценку созданию и действиям ГКЧП, полностью совпавшую с заявлениями руководителей России и Ленинградского городского Совета. Он также сообщил, что успел встретиться с комитетом по чрезвычайному положению в Ленинграде, предупредил о незаконности введения чрезвычайного положения в городе и об ответственности за выполнение указаний узурпаторов государственной власти.

«Громкоговорящая установка (а за использование звукоусилителей «чрезвычайщики» тоже грозились покарать) вещала на всю Исаакиевскую площадь, — писала об этих минутах газета «Труд» — Информация о танках на улицах Москвы, о принятых Ленсоветом решениях перемежалась опровержениями слухов о появлении в городе войск со стороны и с призывами соблюдать выдержку, не поддаваться на провокации. Оглашались и распоряжения тут же сформированного штаба о расстановке пикетов на прилегающих улицах, выявлении добровольцев для охраны телецентра. Овациями было встречено выступление главы городской администрации Анатолия Собчака».

Сессия приняла Обращение к Президенту РСФСР Б.Н.Ельцину, выразив ему полную поддержку, Обращение к военнослужащим Ленинградского гарнизона, работникам МВД и КГБ с призывом «выступить на защиту Советской власти и пресечь преступные замыслы путчистов», решение «О деятельности органов государственной власти и управления в Ленинграде», где всем руководителям государственных структур предписывалось «незамедлительно приступить к исполнению Указов Президента РСФСР и основанных на них распоряжений мэра Ленинграда, решений Ленсовета и его органов», сообщалось о создании штаба Совета и мэрии.

В работу штаба вскоре включился вице-мэр В.Н.Щербаков — он отдыхал далеко от родных мест, но сумел максимально быстро вернуться в Ленинград. На помощь законной власти, движимые патриотическим долгом, пришли уважаемые в армии и на флоте командиры, военные специалисты. Они со знанием дела выясняли обстановку, чтобы определить, откуда грозит опасность. Главной же задачей штаба было предотвращение столкновения вооруженных сил с населением.

Полученные сведения порадовали: обстановка складывалась в пользу гражданского мира. Милиция с самого начала твердо стала на сторону законной власти. Начальник Главного управления внутренних дел полковник А.Г.Крамарев, рискуя быть арестованным, отказался разгонять митинги, хотя на этом в резкой форме настаивал комендант. Милиционеры и бойцы ОМОН охраняли Мариинский дворец, телецентр и многие объекты жизнеобеспечения города. Генерал-лейтенанты А.Викторов (пограничные войска), А.Курков (КГБ), В.Саввин (внутренние войска), включенные в местную «чрезвычайку», уклонились от выполнения жестких требований коменданта и своих министров, ограничились необходимыми мерами по усилению охраны Государственной границы и порядка в городе. Первый секретарь обкома КПСС Б.В. Гидаспов, видимо, поняв, что хунта обречена, не высказал ей официальной, гласной поддержки, и предоставил рядовым коммунистам самим решать, как поступать.

Все это выяснялось постепенно. Например, только в 3 часа 30 минут 21 августа стало известно о приказе Главкома ВМФ СССР адмирала флота Чернавина силам Балтийского флота «не участвовать в действиях против законно избранной власти». Поэтому штаб обороны находился в постоянном напряжении. Особенно важно было нейтрализовать главную силу — обладающие колоссальным боевым потенциалом войска, подчиненные коменданту, а для этого найти общий язык с самим генералом Самсоновым. К нему поехал В.Н.Щербаков. В итоге двухчасового трудного разговора родилось согласие: сделать так, «чтобы ни в коем случае не пролилась кровь».

Однако вызванные 19 августа утром войска шли к Ленинграду, а ближний резерв округа на случай чрезвычайных обстоятельств — Гарболовская штурмовая бригада — в 17 часов (в понедельник) уже прибыла и разместилась в самом центре города.

В Ленсовете готовились к худшему. Готовились и на площади. Там по собственной воле дежурили сотни людей. На смену одним, уставшим, приходили другие. Они еще днем по своей инициативе начали строить баррикады, а вечером, чувствуя, что обстановка накаляется, возобновили работу. «Завалы из бетонных труб, строительной арматуры, перил, вагончиков перегородили переулок Гривцова и проспект Майорова» (газета «Смена»). «Молодежь, в основном ребята и девушки от 16 до 25, охотно берется за дело. Поперек улиц ставят садовые скамейки, металлические ограждения со стоянки у «Астории». На улицу Майорова с ближайшей стройки прикатили бетонные кольца и даже строительный вагон-бытовку удалось притолкать. На других улицах ... останавливают грузовой транспорт и просят водителей загородить проезжую часть. Стоят вперемешку грузовики, автобусы, троллейбусы. На улице Гоголя кто-то сумел раздобыть моток колючей проволоки и раскатал ее от дома до дома» («Ленинградская правда»).

Той ночью (с 19 на 20 августа) механизированные колонны десантников, шедшие из Псковской области, остановились по приказу генерала Самсонова в районе станции Сиверской, в 40 километрах к югу от границы города. Но добровольцы не покидали площадь до утра, а в Мариинском продолжалась работа. Утром 20-го на Дворцовой площади состоялся грандиозный 300-тысячный митинг (Примечание. Это сильное преувеличение численности митингующих. Во-первых, Дворцовая площадь вмещает до 120 тысяч людей. Во-вторых, генерал Самсонов предупредил организаторов митинга, что начнёт стрелять, если хулиганы полезут в Главный штаб, и чтобы митингующие не приближались к его логову. Следовательно, площадь запрудили людьми только до колонны, наполовину или на две трети. Наконец, откуда столько взять митингующих? Есть мнение, что Собчак попросил директора Кировского завода отпустить тружеников с сохранением зарплаты за этот вторник при условии, что они придут на Дворцовую площадь. Не сомневаюсь, с работы люди радостно ушли, но все ли дошли до площади? — П.Ц.). Сплоченный единой волей, Ленинград показал всей стране и всему миру: путч не пройдет!

После митинга множество людей снова собралось возле Мариинского. Они с помощью звукоусилителей следили за ходом Чрезвычайной совместной сессии Ленсовета и Леноблсовета. На нее собрал ось 389 депутатов. Они единодушно приняли обращение и решения, направленные на поддержку российских руководителей, на бескровную ликвидацию авантюры.

Сессия еще продолжалась, когда около 18 часов поступили сообщения о готовящемся штурме Белого дома в Москве. Вновь обострилась обстановка и вокруг Ленинграда: были получены сведения о перемещениях бронетанковых войск в непосредственной близости от его границы. Президиумы обоих Советов собрались на экстренное заседание. Обсуждалась организация защиты города и Мариинского дворца на случай, если путчисты решатся применить оружие. Штаб решил строить баррикады, направить депутатов на предприятия и в воинские части, в случае необходимости призвать население на защиту Ленсовета.

Это обращение прозвучало в самый критический момент. А.Н.Беляев вспоминал: «В двенадцать — в начале первого мы получили информацию о готовящемся на час штурме Белого дома. Те, кто там находился, прощались с нами. Именно тогда... началось движение танковой колонны к Ленинграду... И мы знали, что здесь находится подразделение спецназа, которое может попытаться захватить Мариинский дворец. Поэтому была объявлена полная боевая готовность, и мы обратились к населению» («Смена»).

Текст передали в эфир независимые радиостанции «Открытый город» и «Радио Балтика», сумевшие возобновить работу благодаря усилиям депутатов: «Сограждане! Самозваный комитет пытается ликвидировать демократически избранные Советы. Отечество в опасности! Мужчины, способные встать на защиту Ленсовета, идите на Исаакиевскую площадь». Люди со всех сторон, по улицам, переулкам и набережным поспешили к Мариинскому дворцу. Шли стихийно образовавшимися колоннами — так много их было. «Люди у баррикад жгли костры. Собралось множество мужчин, молодых, крепких, с напряженными сосредоточенными лицами. Им уже было не до разговоров. Казалось, вот-вот раздадут оружие, и они пойдут на танки. Женщинам и детям было предложено покинуть площадь» («Вечерний Ленинград»). Но ушли единицы. Здесь собралось немало и пожилых ленинградцев. Сюда пришли «афганцы», казаки, воины запаса. Пришли анархисты, «зеленые», каратисты. Плечом к плечу стояли рабочие, инженеры, писатели, архитекторы, студенты и их профессора. Лучшие сыны и дочери великого города, никогда не покорявшегося завоевателям, были готовы сделать все, что потребуется. Они достраивали баррикады, учились у бывалых воинов, как «ослепить» танк и защититься от слезоточивого газа, выезжали навстречу десантникам, чтобы объяснить, на что их толкают.

В те тревожные дни в огромных вдохновляющих масштабах проявилось единение ленинградцев с властью, мужественно отстаивавшей справедливое дело. В Мариинский дворец трое суток шли телеграммы и письма, многочисленные делегации с предложениями любой помощи, вплоть до готовности устроить живую изгородь на пути бронетехники. В фонд, созданный для преодоления последствий переворота, поступили миллионы рублей.

Организаторы сопротивления путчу, работавшие в Мариинском дворце почти без сна и отдыха, выполнили свою задачу: достигли гражданского согласия, не допустили кровопролития, защитили законную власть и во многом определили поражение ГКЧП — ведь ситуация в стране в значительной мере зависела от развития событий в Ленинграде.

На исходе третьих суток, когда все опасности остались позади, с балкона Мариинского дворца перед его добровольными защитниками выступили мэр города и председатель Совета. Они поблагодарили собравшихся и попросили их разойтись по домам. Им ответили рукоплесканиями и возгласами: «Победа!».

Попытка государственного переворота и ее провал имели судьбоносные последствия. Российская Федерация стала суверенным демократическим государством. В 17 часов 22 августа над Мариинским дворцом взвился новый Государственный трехцветный флаг России. В соответствии с волей большинства жителей города, пожелавших высказать свое мнение, Президиум Верховного Совета Федерации своим указом от 6 сентября 1991 года вернул Ленинграду историческое имя Санкт-Петербург и соответственно и городской Совет стал называться Санкт-Петербургским. КПСС утеряла былое могущество, ее центральный и территориальные комитеты были распущены. В освободившийся Смольный переехала мэрия.

Однако Мариинский дворец остался своего рода «инкубатором» новых структур, возникающих в процессе развития государственности, политических и экономических преобразований.

С 31 августа 1992 года в Мариинском дворце работает Представитель Президента Российской Федерации в Санкт-Петербурге С.А.Цыпляев. Он призван содействовать исполнению федеральных законов, указов и других актов, осуществлять контроль за деятельностью органов местной исполнительной власти по реализации этих актов, а главное — делать все необходимое для сохранения целостности и укрепления государственности Российской Федерации.

Здесь функционирует Фонд имущества Санкт-Петербурга, созданный в соответствии с решением президиума горсовета от 23 августа 1991 года. По постановлению Президиума Верховного Совета РФ от 23 декабря того же года он уполномочен «осуществлять права местного отделения Российского фонда федерального имущества в процессе приватизации собственности».

Претерпевала изменения и структура представительной власти Санкт-Петербурга. По решению 13-й сессии горсовета от 10 января 1992 года был создан Малый совет и утверждено Положение о нем. «Малый совет, — сказано в документе, — обладает всеми полномочиями Совета за исключением отнесенных Законом к исключительной компетенции сессии Совета» и в этих пределах осуществляет свои функции в период между сессиями. Вскоре выяснилось, что при такой организации работы терялся смысл существования президиума Совета. В апреле 1993 года он был упразднен.

Тяжек путь России к развитой демократии, правовому государству, рыночной экономике, благосостоянию народа, нравственным нормам отношений в обществе. И все же, несмотря на трудности и ошибки, на своеобразие, продиктованное историческими, этническими, географическими, политическими и прочими причинами, страна вступила на этот путь и продвигается по нему. В этом медленном, но единственно верном движении к общечеловеческой цивилизации люди, работавшие и работающие в Мариинском дворце, сыграли далеко не последнюю роль.

Можно привести немало фактов, подтверждающих эту оценку. Санкт-Петербург часто опережал и опережает другие территории в продуманном и последовательном осуществлении коренных социально-экономических преобразований. Депутаты города на Неве не только разрабатывали местные правила, но и активно участвовали в законотворческом процессе, направленном на совершенствование правовых основ Российской Федерации.

Сказанное не означает, что Совет работал идеально. Сами депутаты весьма критически анализировали его деятельность, особенно последнего периода. В прессе, на различных форумах высказывались неоднозначные, порой негативные мнения об эффективности системы Советской власти в целом, о необходимости ее замены иными институтами парламентаризма и местного самоуправления.

Эта проблема постепенно назревала и достигла апогея в дни сентябрьско-октябрьского политического кризиса 1993 года. В Москве она разрешилась кровопролитием, а в северной столице — Указом Президента России «О реформе органов государственной власти в г. Санкт Петербурге». Б.Н.Ельцин прекратил полномочия городского Совета со дня подписания Указа, 21 декабря 1993 года. Одновременно он одобрил разработанное А.А.Собчаком «Положение о системе органов государственной власти г.Санкт-Петербурга», опубликованное как приложение к президентскому Указу.

В соответствии с «Положением» вместо Петросовета образовано Санкт-Петербургское Городское Собрание в составе 50 депутатов, осуществляющих свои полномочия «без отрыва от основной производственной или служебной деятельности». Собрание лишено исполнительно-распорядительных функций. На него возложены утверждение ежегодного бюджета города по представлению мэра и отчета об исполнении бюджета, нормотворческая деятельность в пределах полномочий и ограниченный контроль за городской исполнительной властью. Вместе с тем новая Конституция России наделила представительную власть каждого субъекта Федерации правом принимать в рамках своей компетенции местные законы, обязательные для исполнения на данной территории. Таким образом, Городское Собрание Санкт-Петербурга приобрело статус местного парламента.

Кампания по выборам Собрания продолжалась весь 1994 год. С самого начала развернулась упорная, порой ожесточенная борьба за депутатские мандаты между 749 претендентами. Однако она протекала на фоне политической апатии большинства избирателей, вызванной снижением жизненного уровня народа при проведении экономической реформы в стране.

Голосование 20 марта 1994 года фактически сорвалось. Чтобы выправить ситуацию, А.А.Собчак своей властью продлил голосование еще на сутки, спешно внес изменения в Положение о выборах. Но даже такие чрезвычайные меры позволили набрать необходимое количество избирателей — свыше 25 процентов от общего числа — лишь в половине из 50 округов.

На весеннем этапе формирования Городского Собрания сенсационным явилось относительное поражение избирательного объединения «Демократическое единство Петербурга», возглавляемого бывшим председателем горсовета А.Н.Беляевым. Его кандидаты после 20-21 марта лидировали с большим отрывом от остальных, но по итогам второго тура выборов 3 апреля лишь трое из них получили депутатские мандаты. Оказался забаллотированным даже лидер блока, которому многие предрекали триумф и заранее видели Александра Беляева хозяином прежнего кабинета в Мариинском дворце. Этот результат наблюдатели объяснили падением авторитета радикальных демократов, ростом симпатий населения к программам «центристов», которые все более дистанцировались от непопулярной правительственной политики.

Итак, весной 1994 года Санкт-Петербург обрел половину депутатского корпуса. Но для того, чтобы образовать полноправный орган власти, необходимо не менее 34 человек. Не имея кворума, депутаты не могли принимать официальных решений, не говоря уж о законах. Ситуацию осложнили многочисленные протесты, судебные разбирательства по поводу законности выборов в городе и в отдельных округах. Возникла угроза, что Северная столица России надолго останется без своего парламента.

Эта угроза заставила исполнительную власть всерьез заняться организацией избирательной кампании. 8 августа мэр утвердил «Положение о выборах в Санкт-Петербургское Городское Собрание в 1994 году», где были уточнены юридически спорные статьи. В публичных выступлениях А.А.Собчак перешел от критики горсовета к доказательствам необходимости создать в городе орган представительной власти. К работе, имеющей всероссийское значение, подключилась Центральная избирательная комиссия. 12 июля она создала Региональную (Головную) избирательную комиссию в Санкт-Петербурге, которая разработала календарный план мероприятий и принялась осуществлять в тесном контакте с оргкомитетом, избирательными объединениями, депутатами и работниками Городского Собрания, общественностью. Перед осенними выборами в город на Неве приехал руководитель Центризбиркома Н.Т.Рябов с большой группой своих сотрудников. Они решили проблемы финансирования избирательной кампании, оказали практическую помощь на местах. Изменила тон и пресса — она теперь день за днем агитировала земляков придти на избирательные участки и сделать свой выбор. Участились визиты видных политиков, лидеров различных партий и движений. Они тоже активизировали избирателей.

Все эти усилия принесли необходимый результат. 30 октября 1994 года выборы состоялись в 24 округах из оставшихся 25, а 20 ноября они благополучно закончились.

В итоге четырехэтапного голосования в Городское Собрание Санкт-Петербурга были избраны 49 депутатов.

Особенностъю избирательной кампании в Санкт-Петербурге было создание объединений и блоков, в названиях которых идеологические концепции оказались закамуфлированными: «Любимый город», «Весь Петербург», «Наш город — наш дом» ... К тому же, значительную прослойку депутатского корпуса составили люди, выдвигавшие свои кандидатуры самостоятельно. По крайней мере, ясно одно: в составе депутатского корпуса представлен основной спектр политических сил современной России, включая коммунистов; в нем нет только явных сторонников ЛДПР, националистических и монархических течений.

Первое заседание Городского Собрания Санкт-Петербурга открылось в 10 часов 14 декабря 1994 года в Большом зале Мариинского дворца. В начале торжественной части выступил председатель Региональной избирательной комиссии А.Б.Гарусов. Он подтвердил полномочия избранных депутатов и предложил вести заседание старейшему из них по возрасту В.М.Гольману. Прозвучал «Гимн Великому городу» Р.М.Глиэра. Затем мэр — председатель Правительства Санкт-Петербурга А.А.Собчак и другие выступившие поздравили депутатов с началом деятельности, высказали пожелания. Было оглашено приветствие председателя Совета Федерации В.Ф.Шумейко. Депутаты приняли Обращение к гражданам СанктПетербурга.

В тот же день депутаты большинством голосов переименовали Городское Собрание в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

5 января 1995 года был сделан важный шаг вперед: у Законодательного Собрания появился председатель. Важный тем более, что чуть ли не каждый депутат хотел видеть на посту спикера себя. Во всяком случае, в тайном рейтинговом голосовании баллотировались 26 претендентов на этот пост. Причем в этом первоначальном списке не было кандидатуры, которая в конце концов и набрала необходимые 26 голосов, — кандидатуры Ю.А.Кравцова.

Юрий Анатольевич Кравцов плодотворно работал в Петросовете, возглавляп одну из ведущих постоянных комиссий — по вопросам законодательства, входил в состав Малого совета. Затем руководил юридической фирмой. В Законодательное Собрание избран по списку объединения «Любимый город», но, став председателем, заявил о своем политическом нейтралитете, поскольку задачу спикера видит, прежде всего, в том, чтобы искать согласия между различными группами депутатов в интересах общего дела.

Примечание.

До 2015 года депутатам Ленсовета по распоряжению Ю.А.Кравцова, а затем и сменившего его на посту председателя Зак.Собрания В.А.Тюльпанова, депутатам Ленсовета был разрешен свободный вход в Мариинский дворец по их старым краснообложечным пропускам. Изредка встречались ветераны демократии в «Дубовом буфете», посещали архив и организационный отдел Зак. Собрания в поисках справок, выходя на пенсию. Депутатам Ленсовета в 2002 году были выданы дипломы о присвоении гражданского чина «Действительный государственный советник Санкт-Петербурга 3 класса». В Мариинском дворце петербургские политики летом 1999 года отмечали 10-летие Ленинградского Народного фронта, впоследствии также 10- 15- и 20-летия со дня начала работы Ленсовета 21 созыва, как рождения демократии в новейшей истории России. Однако, с 2015 года новый председатель Зак. Собрания Вячеслав Серафимович Макаров (полковник, в прошлом начальник кафедры марксизма-ленинизма в военном институте, а ныне — речь идёт о 10-х годах XXI века — глава «Единой России» в Санкт-Петербурге) запретил депутатам Ленсовета свободный проход во дворец, не разрешил он и отметить во дворце 25-летие Ленсовета в 2015 году. В 2008 году по предложению тогдашнего губернатора города В.И.Матвиенко были отменены пенсионные надбавки депутатам Ленсовета за стаж государственной службы, а также и за гражданский чин. Так, реставрировавшие под новой личиной свою власть коммунисты мстят демократам, оттеснившим их от кормила власти в 1990 году, «разваливших тоталитарный СССР», разогнавших по всей России райкомы и обкомы КПСС, отвергавших милитаризм в экономике и догматизм в политике, вернувшим историческое имя Санкт-Петербургу. — П.Ц.

Летят годы, а старинное здание возле Синего моста сохраняет индивидуальность архитектурного облика, неповторимую красоту интерьеров, своеобразие планировки и объемных решений. Это заслуга депутатов: они бережно используют здание в полном соответствии с требованиями Государственной инспекции по охране памятников, ежегодно в своем бюджете выделяют значительные средства на реставрацию художественного убранства, ремонт фасадов и помещений.

К сожалению, так было не всегда. В 1930-1940-x годах некоторые интерьеры были подвергнуты грубым изменениям в угоду коммунистической идеологии. В Белом зале живописные композиции на античные сюжеты перекрыли изображениями, прославляющими Октябрьскую революцию и достижения в строительстве социализма. Церковь превратили в кинозал и при этом закрасили, а частично уничтожили уникальные росписи потолков, стен и арок. Большой зал, Парадный вестибюль «украсили» советской символикой, пропагандистскими текстами.

Позже идеологические соображения отступили, и реставраторы занялись своим прямым делом. Они уже не в аварийном порядке, а тщательно и углубленно, во всеоружии научных методов и профессионального мастерства ликвидировали последствия разрушений, причиненных войной. Устранялись и искажения, привнесенные в оформление интерьеров в разные времена, начиная с.дореволюционной поры.

Дворец используется не только для повседневной работы расположенных в нем учреждений. В нем все чаще проводятся различные конференции, симпозиумы, съезды местного, всероссийского и международного значения. Устраиваются выставки и концерты. Возрождена традиция праздников рождественской елки для детей. Ежедневно здание осматривают группы экскурсантов и туристов.

Не иссякает поток высоких зарубежных гостей.

Фактически каждую неделю Мариинекий дворец посещают главы государств, парламентов и правительств, представительные делегации из многих стран и международных организаций, общественные деятели, дипломаты, крупные финансисты, бизнесмены... Почти как у себя дома чувствуют себя здесь отечественные и зарубежные журналисты, для них регулярно проводятся пресс-конференции и брифинги, всегда имеется актуальная информация.

Насыщенной многогранной жизнью живет Мариинский дворец один из главных общественно-политических центров Санкт-Петербурга. Его эалы, удобные для работы, его богатая история и динамичная современность, его вдохновляющая красота — поистине, достояние всего города, всей России и всего мира.

Пусть служит он людям вечно!

Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Ленсовет-XXI 35 лет спустя. Политика. История. Философия. Депутаты. Демократия. Либерализм. Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Lensovet. St. Petersburg City Council. Lensovet-XXI 35 years later. Politics. History. Philosophy. Lensovet. St. Petersburg City Council.

Главы из книги «Ленсовет-XXI 35 лет спустя»

Депутат Ленсовета Павел Цыплёнков в день 35-летия

с начала работы Ленсовета-XXI

представляет книгу «Ленсовет-XXI 35 лет спустя».

Торжественное юбилейное собрание депутатов Ленсовета,

посвящённое 35-летию со дня начала работы Ленсовета 21-го созыва.

Санкт-Петербург, Мариинский дворец. 3 апреля 2025 года.

- М.И.Амосов. Выборы Ленсовета XXI созыва

- С.А.Басов. Флаг и гимн города утвердили мы.

- А.Н.Беляев. Деятельность Ленсовета и ее историческое значение

- С.Н.Егоров. 20 лет развития парламентаризма в Санкт-Петербурге (1990-2010)

- А.Р.Моторин. Вместо народного контроля

- А.П.Сазанов, Н.Н.Смирнов, Г.Б.Трусканов, П.В.Цыплёнков. Тридцать лет без Ленсовета.

- П.В.Цыплёнков. Освободить человека

- П.В.Цыплёнков. Избранные места из воспоминаний друзей

- Д.Е.Вюнш-Арский и др. Анатолий Собчак не возвращал имя Санкт-Петербургу

- Воспоминания о Ленсовете XXI созыва. (Анатолий Собчак, Владимир Жаров, Виктор Смирнов и другие).

XX

Поделиться с друзьями: