Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Ленсовет-XXI 35 лет спустя. Политика. История. Философия. Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Lensovet. St. Petersburg City Council. Lensovet-XXI 35 years later. Politics. History. Philosophy. Lensovet. St. Petersburg City Council.

Свое политическое кредо Павел Цыпленков

определил так: «Каждый наделяется правом выбора

и имеет возможность действия. Это и есть свобода».

(Из книги В.Румянцевой и М.Макаревич «Двадцать первый»)

|

Тридцать лет назад [1] в России завершилась эпоха советской власти ― 21 декабря 1993 года Президент России Борис Ельцин своим указом №2252 прекратил деятельность Санкт-Петербургского горсовета народных депутатов (до осени 1991 года ― Ленсовета). За три месяца до этого Президент объявил о начале «поэтапной конституционной реформы» в России. 21 сентября 1993 года был подписан им Указ № 1400 о прекращении деятельности Съезда народных депутатов России, роспуске городских Советов народных депутатов. Чуть позже, 9 октября 1993 года, Ельцин распорядился уничтожить и местное самоуправление, существовавшее в России в форме райсоветов и поселковых Советов — Указ № 1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации». |

Страница создана Посмотреть |

|

Павел Цыплёнков в 1990 году |

Их полномочия верховный правитель передал главам администраций во всех регионах, кроме республик в составе России. Указом от 26 октября 1993 года № 1760 «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации» все местные Советы были окончательно распущены.

Приказано, в частности, что «в краях, областях, автономной области, автономных округах, городах федерального значения населением избираются органы представительной власти (собрания, думы и т. п.) в составе 15-50 депутатов, работающих на постоянной основе». Это вместо 100-400 прежних народных депутатов. Такое вот кадровое ужатие представительной власти запланировал Ельцин в обновлённой демократической России. Пресса, в значительной мере «демократическая», которую финансировали из администрации Президента или из банков, хозяева которых в скором времени захватили реальную политическую власть при Президенте Б.Н.Ельцине, заработав в исторических книгах меткое прозвище «семибанкирщина», интенсивно пропагандировала в народе миф о «коммунистических» Советах и «реформаторских» администрациях.

Представительные органы советского периода упразднялись, но работу свою не прекращали до избрания новых органов, если не поступало специального указания из Кремля о полном разгоне «красных» и даже «красно-коричневых» депутатов. И пошло, и пошло! 5 октября распущен Моссовет и райсоветы в Москве (несколько депутатов арестованы), снят с должности генпрокурор В. Степанков, на его место назначен ельцинист А. Казанник[2], сняты с должностей главы администраций, высказывавшиеся против указа № 1400: Виктор Берестовой (Белгородская область), Юрий Лодкин (Брянская область, его прогнали с должности уже 25 сентября 1993 года), Виталий Муха (Новосибирская область), Пётр Сумин (Челябинская область), Александр Сурат (Амурская область).

7 октября 1993 года Борис Ельцин подписывает указ «О правовом регулировании в период поэтапной конституционной реформы», которым фактически возлагает на себя полномочия законодателя. Председатель Конституционного суда (КС) В. Зорькин под угрозой уголовного преследования по обвинению «в правовом обеспечении конституционного переворота» попросился в отставку (сохранив полномочия судьи). Прочие же судьи КС вслед за своим председателем в те же дни складывают с себя полномочия по рассмотрению нормативных актов всевозможных властей России и международных договоров. В новую Конституцию России было включено положение о полной замене судей КС, однако, в последний момент, вероятно, по случайной ошибке переписчиков, это положение из опубликованного проекта пропало.

Республиканские же Советы тогда не тронули. Скорее всего, в Кремле побаивались восстания элит в крупных национальных субъектах Федерации. Но и эти федеральные органы, по указанию Ельцина, должны были прекращать свою деятельность автоматически в случае невозможности заседать и принимать решения в отсутствии кворума[3]. Многие депутаты, сторонники Ельцина, в этих Советах перестали являться на работу, заседания срывались, и Советы были распущены приказами глав соответствующих администраций. Но некоторые Советы продолжали свою работу. Особенно те, где сторонников Ельцина было не так уж много. И в этих краях, областях и республиках депутаты готовились к новым выборам весной 1994 года. Дольше многих «оппозиционных» Советов продержался Петербургский горсовет, также имевший статус краевого и областного. Ведь город Санкт-Петербург, как всем известно, был даже «при коммунистах» отдельным суверенным субъектом Российской Федерации, а не частью области, как, скажем, Свердловск.

Поэтапная конституционная реформа продолжалась до конца декабря 1993 года. Три месяца — секунда в историческом масштабе. Не стало и Петросовета. Чем же мешал Ленсовет (и прочие Советы) центральным властям России? Один из вариантов ответа появляется, если взглянуть на сообщество депутатов Ленсовета 21-го созыва, избранных на первых альтернативных выборах в марте 1990 года, на поступки отдельных депутатов и Ленсовета-21 в целом с позиции социального психолога. На расстоянии тридцати лет особенности поведения и акцентуация решений хорошо заметны.

В настоящей статье мы проигнорируем доминирующую в настоящее время академическую типологию, хотя все «классические» социальные психотипы (например, истероиды, эпилептоиды, конформисты и т.п.), по-видимому, среди депутатов Ленсовета присутствовали. Хотелось бы сосредоточить внимание на причинах конфликта Ленсовета и прежних традиционных городских властей (партийно-бюрократической номенклатуры, руководителей производства), заключавшегося в столкновении различных противоречащих друг другу позиций и взглядов. Психолог В.И. Румянцева, наблюдавшая Ленсовет-21, определила, что в этот высший орган власти были избраны разновозрастные люди, обладавшие лидерскими качествами[4]. В Ленсовете можно было встретить как эмоциональных, так и инструментальных лидеров. Но ведь и проигравшие в 1990 году выборы партийные и хозяйственные руководители в не меньшей мере были своеобразными вождями, весьма уважаемыми, даже более опытными в части давления на эмоции избирателей, чем новые депутаты, попавшие в горнило политических баталий лишь в конце 80-х годов XX века на волне горбачёвской перестройки СССР. Тем не менее, сильные лидеры с партийными билетами, посаженные во властные кабинеты при Брежневе, Андропове, Черненко, проиграли своим молодым товарищам по партии, которые изрекали иные лозунги, не те, к которым привыкла партийная номенклатура. Потому что большинство депутатов Ленсовета мечтали о свободе. Тосковали о свободе и их избиратели!

Почему же в новых политических условиях начала 90‑х годов политики, обладающие лидерским потенциалом, не смогли договориться друг с другом и вступили в непримиримую борьбу, которая продолжалась более трёх лет? Очевидно, в основе этого конфликта — даже не столько финансовая или карьерная основа, сколько различия неких духовных качеств истеблишмента Союза ССР и новых руководителей и депутатов, вознесённых на политический Олимп волей народа, стремящегося к свободной жизни. Скажем, сам автор настоящей статьи во время предвыборной кампании, как и многие его товарищи, получившие депутатские мандаты в Ленсовете, даже и не мечтал о том, что сможет в этом органе власти занять государственную должность, которой соответствует заработная плата, значительно превышающая ту, что получал он прежде. Ведь депутаты пришли в Ленсовет из цехов, лабораторий или конструкторских бюро, а не из директорских кабинетов.

Давайте предположим, что множеству людей (хотя и далеко не всем!) свойственна архаичная психология, которую можно условно назвать «рабско-деспотической». Не расценивайте это определение, как обидное или унижающее достоинство гражданина. В воинской среде принципы поведения, обусловленные этой психологией, выражены известной поговоркой: «Я — начальник, ты — дурак. Ты — начальник, я — дурак». Это — циничное упрощение, разумеется. Но ведь вся иерархия власти базируется именно на этом принципе, и подавляющее большинство сограждан, сослуживцев, учащихся школ и вузов и прежде не возражали играть по таким правилам, не возражают и теперь.

В СССР даже в партию принимали людей по «разнарядке». Прикажет начальник, и ты — коммунист. А не прикажет… К примеру, Анатолий Собчак, университетский профессор и председатель Ленсовета в 1990-1991 годах, пока работал в Ленинградском университете, долго просился в партию, чтобы рассчитывать на административную должность заведующего кафедрой. Об этом его коллеги вспоминают[5]. И всё тщетно. Поскольку он пребывал в массе интеллигентов, которых за присущее этому слою граждан вольнодумие (а по-ленински — гнилодушие!) в партию брали неохотно. Наконец, приняли Собчака в партию. Тут, как на грех, «перестройка» и выборы во власть. Избиратели, начитавшись антипартийных заметок в «Огоньке» и прибалтийских газетках, на кандидатов-коммунистов смотрят косо. Пришлось Собчаку, которого определённые силы мобилизовали-таки в строй депутатов, сочинить, что он вступал в партию, чтобы её развалить изнутри (!).

Таким образом, все грани жизни людей в СССР были густо пропитаны принуждением, идеологическим и физическим. Советских граждан приучали ходить строем, угодливо одобрять приказы начальников и не высовываться. Начиналась эта дрессировка ещё в школе с «октябрятских звёздочек» и пионерских отрядов, заканчивалось муштрой допризывников в старших классах и комсомольскими трудовыми отрядами в институтах. И для всех, от мала до велика, продолжалась до пенсии в форме ноябрьских и первомайских демонстраций, на которых все послушно маршировали дружными трудовыми коллективами. «Если хочешь жить легко и к начальству близко, держи <…> высоко, а голову низко!» — цинично поучали молодёжь советские мудрецы, пережившие и сталинские репрессии, и волюнтаризм Хрущёва, и брежневский застой.

Вспомните кадры из ставших классическими фильмов «Служебный роман», «Доживём до понедельника», «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён», «Стиляги». Создатели этих и многих других кинокартин в разные годы одинаково высмеивали апологетов «рабско-деспотической» социальной психологии. Назовём сторонников подобных древнейших и, тем не менее, всем понятных, живых и победоносных общественных отношений, субординатами (от латинского subordinatio — подчинение).

И что же предложили советским людям «перестроечники» взамен? Не что иное, как новые по историческим меркам лозунги Великой французской революции: fraternite, egalite, liberte. То есть «братство», «равенство», «свобода». И свобода в этой триаде является доминантой. С 1986 по 1991 год большинство газет и журналов, новые публицистические телешоу и радиопередачи призывали сограждан, жителей СССР, вытравливать из себя «рабá», обязательно избирать руководителей предприятий, богатеть за счёт свободного предпринимательства, рыночной экономики и т.п.

Как россияне богатели, стремясь к свободе материальной в условиях свободного рынка, мы хорошо помним. Миллиардер Михаил Прохоров в студенчестве кипятил джинсы в уксусе и продавал «варёнку» на вещевых рынках. Он об этом сам рассказывает. Лихие люди облагали данью подобных Прохорову кооператоров и тоже скопили сокровища в своих «общаках». Ловкие дельцы разворовывали стратегические запасы на родном заводе, всё готовы были продать иностранцам за гроши, но в твёрдой валюте…

Древнеримский философ Луций Сенека предостерегал вождей от чтения лекций о вкусной и здоровой пище перед толпой голодающих. Могут страдающие люди побить таких пропагандистов камнями. Ленсовет оказался в подобной же ситуации. Некоторые наши коллеги-депутаты доказывали: дадим людям удочки, пусть сами себе наловят рыбы. Это так образно судили мы об экономической свободе. Освободим, мол, предприятия от гнёта партийной бюрократии, и люди сами смогут заработать на хлеб, табак и прочие удовольствия. Как было бы это хорошо! Но мы забыли, что за 70 лет социалистического общежития, наши сограждане в большинстве своём разучились плодотворно и выгодно для себя трудиться. Помните, такой анекдот рассказывали в брежневские времена: государство делает вид, что платит нам зарплату, а мы делаем вид, что работаем. Кто был истинным виновником этого заколдованного круга, не будем обсуждать здесь. Ясно одно: освободить человека от гнёта бюрократии — мало! И даже раздать всем по две «удочки» — тоже недостаточно. Надо обеспечить такие условия и дать людям такие знания и навыки, которые позволят им всё меньше и меньше зависеть от опеки государства.

А на первых порах надо хотя бы накормить людей. Чем Ленсовет и занимался, введя специальную талонно-распределительную систему в Ленинграде, чтобы хоть как-то гарантировать пропитание своим избирателям. Смешно, стыдно и жутко вспоминать сегодня об этом «карточном» периоде в недавней истории нашего города. Хорошо ещё, что это был краткий период, и голодные сограждане не растерзали ленсоветовцев.

Все эти негативные воспоминания ничуть не умаляют свободы, как символа, как цели борьбы. Люди, никогда не знавшие свободы, просидевшие всю жизнь за «железным занавесом», лишь изредка наблюдавшие быт в капиталистических странах на киноэкране, учились пользоваться свободой коряво и сумбурно, словно орангутанг, приспособивший микроскоп для колки орешков. Депутаты Ленсовета в своей массе оказались сторонниками свободы, старались по мере сил учить своих избирателей использовать свободу на благо общества, а не только для набивания собственного кармана. Потому мы с полным правом назовём политиков, ратующих за свободу в самом широком смысле этого слова, либералами (от латинского liberation — освобождение). Естественно, между субординатами и либералами всегда существовали непримиримые противоречия. В «перестройку» началась битва на всей территории бывшего СССР и во всех слоях политически активного населения, завершившаяся поражением либералов.

И уж если весной 1990 года в кулуарах и на трибунах органов власти замелькали «слоганы» о свободе, то реформы, запланированные командой М.С. Горбачёва, должны были приобретать радикальный и даже революционный характер. Об этом вспоминал на юбилейном (в честь 20‑летия со дня начала работы Ленсовета-21) собрании в 2010 году один из старейших депутатов Ленсовета, геолог, джазмен и ярый антикоммунист Георгий Сергеевич Васюточкин (фото на с. 21). Он закономерно сравнивает деятельность нашего Ленсовета-21 с работой революционных органов в 1917 году. Оказывается, Исполком Совета рабочих депутатов в марте-апреле 1917 года спекулировал исключительно на лозунгах «Свободы, свободы и ещё раз свободы!» и «Долой самодержавие!». Мы знаем теперь, что сами большевики вскоре превратились в самодержцев. Место у кормила власти пусто не бывает! И занимают это хлебное место по преимуществу субординаты, которым абстрактная свобода совершенно не нужна. Академик А.Н. Яковлев в своей брошюре о февральской (1917 года) революции пишет, что только «перестройка» (1985-1991) осуществила ликвидацию большевистского самодержавия, расчистила дорогу подобным Ленсовету демократическим органам для созидательной работы.

Именно Ленсовет азартно взялся за одновременное решение трёх задач:

1) собственное политическое структурирование,

2) спасение экономики города,

3) расширение демократических свобод.

При решении третьей задачи Ленсовет-21 не допустил бесконтрольного и лавинообразного наступления «вольницы». В 1917 году «освобождённый народ» грабил помещичьи усадьбы в губерниях и квартиры буржуев в Петрограде. В 1990 году особого разгула преступности в Ленинграде не наблюдалось, а свои роскошные особняки в провинции и пригородах разбогатевшая за годы «перестройки» элита тогда лишь начинала возводить. Бандитизм, напомню, вышел из подполья чуть ранее, сросся с кооператорами и бывшими цеховиками, теми людьми, которые даже при власти большевиков «умели жить» на широкую ногу. А совсем уж кровопролитие началось после Ленсовета в конце 90-х годов.

Почему же и события 1989-1993 годов мы называем революцией? Как только политики начинают дебаты о свободе, так в воздухе страны появляются ароматы, а на стенах зданий — цвета революции. Известно, что революция даже самая освободительная и мирная пахнет кровью, и её главный цвет — красный. Некрасов так прямо и поучает:

Иди в огонь за честь отчизны,

За убежденье, за любовь...

Иди и гибни безупречно.

Умрешь не даром: дело прочно,

Когда под ним струится кровь...

Некрасов Н.А. Поэт и гражданин. 1855.

Мирная демократическая революция в России не обошлась без крови. Если бы только депутаты разбивали друг другу носы во время жарких парламентских дебатов! Множество наших современников расплатились за идею свободы собственной жизнью.

В ночь на 21 августа 1991 года погибли в Москве три молодых человека: Усов Владимир Александрович (38 лет), Комарь Дмитрий Алексеевич (23 года), Кричевский Илья Маратович (28 лет). Они в тоннеле (автомобильный путепровод у набережной) попали под бронетранспортёр или были прошиты очередями из автоматов растерявшимися солдатами-новобранцами. Очевидно, не хотели павшие герои, чтобы эта бронетехника, направляемая высоко стоящими субординатами, угрожала московским политикам-либералам? Военный комендант Москвы утверждает, что и сами военные тогда пострадали, пробиваясь через баррикаду из сдвинутых троллейбусов. Например, капитану Е.А. Лапину сломали палец. Сержанту же Н.М. Асауленко рассекли левую бровь, и он, в сущности, должен теперь радоваться, что стал похож на Юрия Гагарина.

Конец извлечения. Полностью статью читайте в книге.

[1] Статья написана в декабре 2023 года.

[2] Казанник, Алексей Иванович (1941-2019), украинец, работавший в Сибири, на Съезде союзных депутатов отличился тем, что отказался от своего места в Верховном Совете в пользу Б.Н. Ельцина. Позднее Ельцин, предполагая в нём послушную марионетку либерального толка, усадил его в кресло Генерального прокурора России. Но Казанник проявил непослушание, не стал по заданию Кремля препятствовать выполнению постановления Государственной Думы об амнистии участников событий 1991 и 1993 годов. Да ещё наябедничал прессе, что в прокуратуре испытывает постоянное давление и вмешательство в расследование «политических дел» сверху. Официально отправлен в отставку решением Совета Федерации 25 апреля 1994 года.

[3] Кворум — необходимое для принятия решения число присутствующих. В буквальном переводе с латыни «которых» (лат. quorum praesentia sufficit «которых присутствие достаточно»).

[4] Румянцева В.И., Макаревич М.И. Двадцать первый. — СПб.: АО ИПК «Дом коммерческих бумаг», 1994. — 112 с.

[5] Толстой Ю.К. Страницы жизни. — СПб.: ТОО Внешнеэкономический правовой центр «Regalside Investment», 1992. — 114 с.

Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Ленсовет-XXI 35 лет спустя. Политика. История. Философия. Депутаты. Демократия. Либерализм. Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Lensovet. St. Petersburg City Council. Lensovet-XXI 35 years later. Politics. History. Philosophy. Lensovet. St. Petersburg City Council.

Главы из книги «Ленсовет-XXI 35 лет спустя»

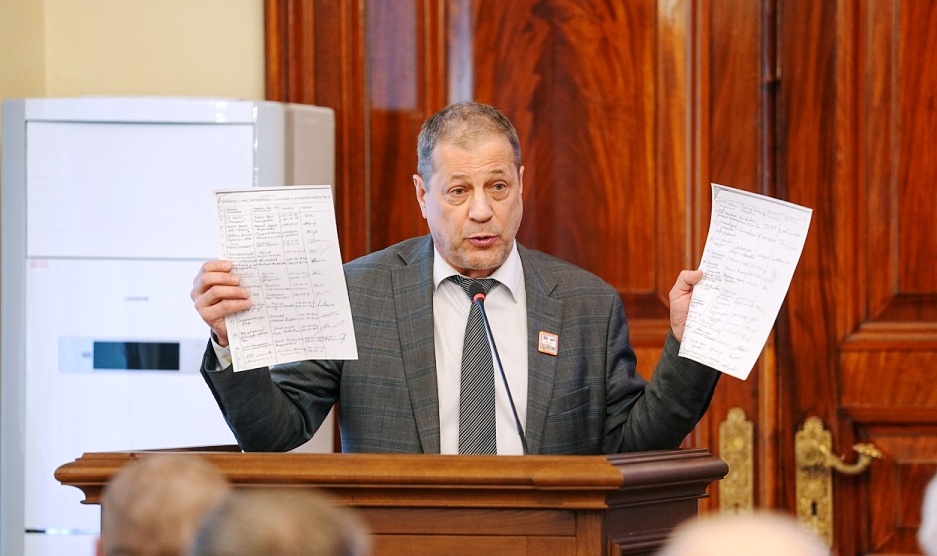

Депутат Ленсовета Алексей Ковалёв, депутат Ленсовета,

показывает списки кандидатов в депутаты,

которые он и его мама составляли в 1990 году.

Ковалёв сожалеет, что его труд не нашёл отражения в книге «Ленсовет-XXI 35 лет спустя».

Торжественное юбилейное собрание депутатов Ленсовета,

посвящённое 35-летию со дня начала работы Ленсовета 21-го созыва.

Санкт-Петербург, Мариинский дворец. 3 апреля 2025 года.

- М.И.Амосов. Выборы Ленсовета XXI созыва

- С.А.Басов. Флаг и гимн города утвердили мы.

- А.Н.Беляев. Деятельность Ленсовета и ее историческое значение

- С.Н.Егоров. 20 лет развития парламентаризма в Санкт-Петербурге (1990-2010)

- А.Р.Моторин. Вместо народного контроля

- А.П.Сазанов, Н.Н.Смирнов, Г.Б.Трусканов, П.В.Цыплёнков. Тридцать лет без Ленсовета.

- П.В.Цыплёнков. Освободить человека

- П.В.Цыплёнков. Избранные места из воспоминаний друзей

- Д.Е.Вюнш-Арский и др. Анатолий Собчак не возвращал имя Санкт-Петербургу

- Воспоминания о Ленсовете XXI созыва. (Анатолий Собчак, Владимир Жаров, Виктор Смирнов и другие).