Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Ленсовет-XXI 35 лет спустя. Политика. История. Философия. Депутаты. Демократия. Либерализм. Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Lensovet. St. Petersburg City Council. Lensovet-XXI 35 years later. Politics. History. Philosophy. Lensovet. St. Petersburg City Council.

Александр Малкин.

В атмосфере «перестройки»

На этих страницах представлены извлечения из книг, подаренных мне авторами,

в которых изложены воспоминания депутатов о работе и значении

Ленсовета 21 созыва, а также ряд исторических справок. — П.Ц.

Извлечения из книги:

Малкин А.Е. О времени и о себе. — СПб.: Изд. Александра Сазанова, Редакционно-издательская фирма «Роза мира», 2010. — С.105-141.

Страница создана

24 августа 2025.

Исправлена

и дополнена

24 августа 2025.

Page created

on August 24, 2025.

Corrected

and supplemented

on August 24, 2025.

Посмотреть

статистику

посещений

этого сайта

Website visit

statistics.

Statistiques de visite

du site Web.

Website-Besuchs-

statistiken.

К концу 1988 года и к началу 1990-х с приходом к власти в стране нового Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачёва в СССР начались изменения в политической и общественной жизни, в частности, стали появляться различные ростки демократии. К нашему институту был прикреплён институт социальных проблем Академии наук, сотрудники которого проводили в нашем коллективе своего рода «деловую игру». В рамках этого проекта-игры была и такая рубрика: «Если бы я был директором ... », При проведении проекта выявлялись всевозможные предложения по улучшению работы, реорганизации производства, решению социальных проблем и т.д. Эти предложения изучались, анализировались, аккумулировались и предлагались нашему руководству. В этот период нашим предприятием руководил молодой директор Павел Иванович Радченко. Он внимательно изучал все материалы, а главное, аналитические выкладки ученых социологов. Надо сказать, что к чести руководителей всех уровней в нашем НИИ, наши начальники прислушивались к выводам и предложениям учёных, делали необходимые выводы. В тот период активизировалось проведение социалистического соревнования, работники стали активнее требовать перевода предприятий на хозяйственный расчёт.

В 1989 году проходили выборы депутатов в Верховный Совет СССР, а потом — заседания нового руководящего органа власти страны. Всё население страны буквально «прилипло» к телевизорам и радиоприёмникам. Поскольку в своём институте мы профессионально занимались телевидением, то понятно, что у нас в лаборатории стояло несколько приёмников, с которыми мы работали. Само собой разумеется, что именно к нам в гости устремлялись все сотрудники института, чтобы смотреть репортажи со Съезда и Верховного Совета СССР.

Через год с не меньшей активностью и воодушевлением население страны приняло участие в выдвижении и выборах своих депутатов. Не номенклатурных чиновников от КПСС. В стране одновременно проходили выборы в Верховный Совет РСФСР, Ленсовет XXI созыва и районные Советы народных депутатов. В то время я ни о какой политической деятельности даже и не помышлял. Более того, у меня уже был небольшой опыт общественно-политической работы в обкоме комсомола, и она оставила у меня далеко не лучшие воспоминания. Мой отец всегда говорил мне, что любой власти нужны специалисты, профессионалы своего дела для любой отрасли хозяйства. Всегда люди будут есть хлеб, значит, будут востребованы пекари; всегда люди будут нуждаться в обуви — значит, всегда будут необходимы сапожники; людям всегда необходимо одеваться — значит, не исчезнут ткачи и портные ... Всегда будут нужны учителя, врачи, военные, инженеры, и неважно, какой политический строй на дворе ...

Институт социологических проблем, работавший на нашем предприятии, проводил, как я уже упомянул, много различных исследований, одно из которых проходило, как говорится, на злобу дня и имело вопрос: «Кого бы вы хотели видеть в качестве депутата того или иного уровня из числа работников института?» Предлагались критерии выбора, такие как опыт работы, профессионализм, уровень знаний, доверие, должностное положение, партийность и т.п.

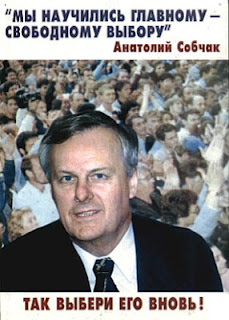

То, что в советское время в СССР депутатов избирали скорее формально и что это больше напоминало назначение, ни для кого не было секретом. Лишь перестройка и гласность позволили выборы в 1989-1990 годах сделать впервые демократическими и полноценными, в которых народ принял самое активное участие и которого ранее не было, да и предположить такое было невозможно. Вот почему большинство депутатов-«назначенцев», представлявших старую систему выборов от обкомов, горкомов и райкомов КПСС и ВЛКСМ, провалились. Зато получили от народа мандаты депутатов СССР: Юрий Юрьевич Болдырев (от молодых избирателей), Анатолий Александрович Собчак (от студентов и сотрудников Ленинградского государственного университета), Александр Александрович Щелканов (капитан 1-го ранга, в то время в силу обстоятельств работавший грузчиком — от имени рабочих), от коммунистов — профессор Политехнического института Анатолий Алексеевич Денисов и другие порядочные, но доселе мало известные люди. Тогда, в 1989 году в Верховный Совет СССР избрали элиту советского общества от всех республик.

И вот, после проведённых исследований в нашем коллективе, Институт социальных проблем объявил их результаты. Оказалось, что моя фамилия оказалась в тройке лидеров. Другими словами, мои коллеги были не прочь, чтобы именно я оказался народным избранником и представлял их интересы в органах законодательной власти. Для меня это было открытием и приятным сюрпризом. Да, мой портрет висел на Доске Почёта института, меня хорошо знали в цехах и отделах, на испытательных станциях. Знали как человека, знали как инженера. И тем не менее... Мои коллеги желали видеть меня и в депутатском корпусе Ленсовета, и среди депутатов районного Совета, и даже в составе Верховного Совета РСФСР. Но я не был членом КПСС, поэтому на партийных собраниях меня не поддерживали, говоря, что это «всего лишь игра», имея в виду результаты исследования социологов. Говорили, что Малкин не коммунист, а у нас КПСС правящая партия, и нужно выдвигать не его, а директора, секретаря парткома, начальников цехов, т.е. руководителей из партийной номенклатуры.

Здесь я немного вернусь назад и расскажу об одной истории, которая явилась довольно значимым событием в моей жизни и произошла в пору моей работы во ВНИИ телевидения. Бывший ректор ЛИАПа — Дмитрий Демьянович Аксёнов был моим начальником в лаборатории, а начальником отдела был полковник в запасе из «Можайки» (так называли Военно-инженерную Академию им. Можайского), доктор технических наук Флавий Александрович Пигулевский. Наш генеральный директор должен был защищать докторскую диссертацию по закрытой тематике. Поскольку закрытый учёный совет располагался как раз в Академии им. Можайского, наш директор, конечно же, рассчитывал на помощь начальника отдела. Тот же, в свою очередь, просил, чтобы на место Аксёнова Д.Д. приняли другого полковника, уходящего в запас военнослужащего из Академии. Эта просьба никого и не к чему не обязывала, поскольку защита диссертации зависела не от одного человека, а от всего Учёного совета. Но, тем не менее, такая договорённость была. Дмитрий Демьянович Аксёнов был человеком уже преклонного возраста. Имел богатый опыт научной и административной работы. В своё время он работал в институте им. А.И. Иоффе с самим легендарным А.И. Иоффе и не менее известным И.В. Курчатовым. После Великой Отечественной войны он занимался организацией учебного заведения ЛИАП на базе автодорожного института. В 1961 году на его место пришёл новый ректор, а Дмитрий Демьянович вернулся во ВНИИ телевидения, где занимался вакуумными приборами и всевозможными передающими трубками (всё это из области радиофизики).

И вот начальник отдела решил от него «избавиться», отправить на пенсию. Выпустили секретный приказ, в котором говорилось, что в связи с изменением тематики лаборатории Д.Д.Аксёнов освобождается от занимаемой должности, и на его место назначается другой человек, тоже кандидат наук, но не из академии, а из института. Меня к тому времени избрали председателем профсоюзного бюро отдела, и меня обязаны были с этим приказом ознакомить по секретному делопроизводству. Там, где должна была стоять моя подпись, я написал, что приказ издан с нарушением социалистической законности и что я требую его отмены, и расписался с указанием своей должности. Честно говоря, это стало «атомной бомбой» для всего института. Сначала меня вызвал начальник отдела и сказал: «Какое твоё собачье дело? Начальство решило, ему видней!»

Я ответил: «А я председатель профбюро. Обязанностью профсоюзных организаций является защита прав трудящихся. И не важно, какая должность у этого трудящегося. Вы — доктор технических наук и знаете, что должности эти конкурсные, а инструкция Академии наук СССР гласит, что на эту должность не назначаются, а избираются».

И второе, что я ему сказал, были слова о том, что в Советском Союзе даже в самые тяжёлые времена не было секретных приказов по личному составу. Я пояснил, что надо было этот приказ разделить на две части, одна из которых, связанная с изменением тематики лаборатории, стала бы секретной, а вторая — обо всём остальном — стала бы открытой. Начальник потребовал, чтобы я снял свою подпись, на что получил мой категорический отказ. Он, естественно, доложил обо всём «наверх». Директор института дал указание всем службам «разобраться» со мной.

Для начала меня вызвали в профком, где поговорили примерно в таком духе: «Что ты вообще о себе возомнил? Думаешь, мы тут все дураки сидим? Ты должен слушать всё, что говорит начальство, и подчиняться, если хочешь остаться работать в нашем институте!»

Я ответил: «Что значит, «если хочу работать»? Это я буду решать, а не вы. Я не был 10 лет членом профсоюза, могу хоть сейчас написать заявление о выходе. От вашего профсоюза, кроме уплаты членских взносов, никакого толка. Автомашины распределяете себе, путёвки на отдых — себе ... А как дело коснулось судьбы конкретного человека, так в кусты ... »

Одним словом, хлопнул дверью и ушёл. В институте началась своего рода «игра». Все на меня посматривали и следили за процессом: сломают меня или нет. Мои коллеги мне говорили: «Саша, перестань. Начальник уже старый, его всё равно выживут. Правда будет на стороне начальства, кроме шишек ничего не набьешь».

Я им возражал: «Ничего, В моей жизни разные ситуации бывали. 3а себя постоять смогу и за Дмитрия Демьяновича тоже».

Через некоторое время меня вызывает секретарь парткома и говорит, что партком хотел бы услышать и понять мотивацию моего поведения до того, как со мной будет разговаривать администрация. Секретарь парткома, надо отметить, у нас был человеком, честно выполнявшим все директивы вышестоящих органов КПСС и административного начальства. Он начал меня убеждать примерно в том же духе, что и другие: мы, мол, дадим Вам положительную характеристику, примем в ряды КПСС и т.д., если Вы, Александр Ефимович, измените свою резолюцию на приказе.

На это я ответил так: «Я не член КПСС и подчиняться Вашим указаниям не стану. У меня есть своё личное мнение, основанное на законе, а у Вас своё — безличное, партийное. Мы там решили ... Кто это МЫ? и где это ТАМ?»

Ещё через неделю меня вызвал «на ковер» заместитель генерального директора по кадрам и режиму Иван Павлович Серов — бывший сотрудник СМЕРШа (помните — контрразведка «Смерть шпионам»), У него был огромный кабинет с неимоверно длинным столом и двумя выходами, один из которых вёл прямо за пределы института, минуя проходную. Разговор проходил примерно так: «Садись, — говорит мне Иван Павлович, — поближе, чтоб ты лучше меня мог расслышать, а я лучше смог тебя разглядеть». Разговор наш закончился такими его словами: «Ну, Александр, я думал, ты радист, а ты юрист. Что я могу тебе сказать? С таким настроением ты у меня на пенсию с окладом в 120 рублей уйдёшь, и никаких повышений и перемещений по должности у тебя не будет. Про командировки тоже можешь забыть».

После этого на меня наложили мощный «пресс». Я не сдавался и отправился во Дворец Труда, в котором базировался обком профсоюзов. Там написал заявление, в котором обрисовал всё оказываемое на меня давление со стороны институтских властей. Но приказ, с которого начался весь этот сыр-бор, был секретным, посему для разбирательства моего заявления нужен был приезд специалиста с допуском. Этот специалист объявился, ознакомился со всеми материалами и перипетиями и восстановил «статус кво». Приехала комиссия, около пяти человек. Были приглашены несколько человек и из нашего института. Меня вызвали, попросили изложить суть вопроса. По существу этот вопрос был кадровым — незаконное увольнение работника. Итогом всего разбирательства стала отмена пресловутого приказа. Затем он был разбит на две части, как я того требовал. Дмитрия Демьяновича Аксёнова полоскали, конечно, как половую тряпку, хотя он был и член партии, и член Учёного совета института. В результате он согласился на должность советника или консультанта генерального директора, при этом уровень его оклада и премиальные установили с учётом среднего заработка вплоть до окончания конкурсного срока — ещё полтора года. Бесследно, к сожалению, для здоровья Дмитрия Демьяновича этот случай не прошёл. Проработав на нашем предприятии ещё 5 лет, он уволился и в июле 1991 года умер. Все последующие годы, а мы дружили с ним до самой его кончины, он был мне благодарен, приводя всем в пример мои принципы справедливого отношения к людям.

Возвратимся к выборам на «Электроне». Когда передо мной встал вопрос: быть или не быть депутатом, я согласился попробовать. Всё происходящее вокруг казалось мне интересным. На общем собрании коллектива меня выдвинули кандидатом в депутаты. Когда спросили, в какой из Советов я бы хотел баллотироваться, я, поразмыслив, ответил, что для масштаба всей Российской Федерации у меня «ума мало», туда лучше делегировать директора или иного руководителя, а я бы согласился пойти в депутаты городского Совета. Меня спросили, в какую комиссию? Поскольку в то время у меня была больна жена, то мне захотелось ближе познакомиться с системой здравоохранения, и её проблемами. Кроме того, мне очень хотелось разобраться и понять — откуда берутся деньги в городской казне и как они распределяются. Одним словом, мне было интересно понять, как в нашем городе организуются и строятся финансовая и социальная политика.

Для реализации задуманного нужно было оформить документы собрания, на котором я был выдвинут кандидатом в депутаты городского Совета. Однако в нашем отделе печатей не ставили. Поэтому с протоколом собрания пришлось отправиться в профком. Там печать ставить отказались под предлогом того, что нужна печать предприятия, а для этого нужно согласие генерального директора. А протокол без печати — простая бумажка с текстом о том, что какая-то группа людей выдвигает кого-то кандидатом в депутаты. Всё же мне удалось поставить печать «Для документов» в отделе кадров, которая ни к чему никого не обязывала, но, тем не менее, подтверждала подписи сотрудников и название НИИ «Электрон». С этим документом я направился в исполнительный комитет Калининского райсовета, где объявил, что буду баллотироваться в депутаты нового состава горсовета, и спросил, как мне действовать дальше. Меня зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты, спросили, по какому округу я желаю баллотироваться, на что я ответил: «Там, где проживаю».

В то время я, честно говоря, понятия не имел, что собой представляют выборы — сам не ходил голосовать на выборах лет двадцать, только брал открепительные талоны. Не знал, что есть какие-то партии и движения, кроме КПСС. А в Ленинграде, оказалось, уже появились «Мемориал», «Демократическая платформа на базе КПСС», «Демократический союз», «Народный фронт», «Перестройка» И прочие общественные организации, клубы и движения. Когда в исполкоме меня спросили, с какой программой я буду выступать и от какой партии, я, конечно, толком ничего ответить не мог. По правде сказать, всё происходящее в тот момент со мной и вокруг меня представлялось мне некой игрой. Ответственности ни перед кем я не чувствовал, но понимал, что, раз трудовой коллектив меня выдвинул, я обязан посостязаться по полной программе и серьёзно отнестись к оказанному мне доверию. Я не боялся проиграть — беднее не стану, потерять ничего не потеряю.

В организационном отделе исполкома мне объяснили все правила «игры»: В какие сроки и как я могу вести предвыборную агитацию, как проводятся сами выборы и прочие тонкости соперничества кандидатов. Помощников у меня никаких не было. В исполкоме я просмотрел предвыборные программы моих конкурентов, программы политических и общественных организаций, под флагами которых они выступали, после чего кратко набросал тезисы своей программы из 5-6 пунктов. Во-первых, я делал акцент на то, что проживаю вот уже более 20 лет именно там, где баллотируюсь, и мне не понаслышке знакомы все проблемы жителей микрорайона; во-вторых, я подчёркивал, что выступаю против того, чтобы КПСС оставалась правящей партией. Мне удалось ознакомиться с про граммами кандидатов, баллотировавшиxся в Выборгском районе, где я впервые узнал, что в нашем городе появилась и активно действует новая общественная организация, называющаяся «Ленинградский Народный Фронт».

Вскоре у меня нашлись добровольные помощники — свою помощь в предвыборной агитации предложили соседи по лестничной площадке. Интерес к моей персоне и моей программе проявила районная организация ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда, руководители которой попросили меня прийти к ним на встречу, чтобы познакомиться поближе. Листовок на тот момент у меня никаких не было, но я сумел довольно доходчиво и грамотно выстраивать свои встречи с будущими избирателями, а таких встреч у меня было три. По итогам этих встреч с избирателями-общественниками я распечатал на пишущей машинке свою автобиографию, а также своё видение реформ в сфере здравоохранения и распределения финансовых средств. Несмотря на то, что я не имел серьёзного представления о происходящем в политических сферах, понимал, что всё вокруг крушится, и всё будет выстраиваться заново. У меня было огромное желание разобраться в этом.

Помогать мне в выборной агитации решили и коллеги по отделу на работе. Я сам лично дефилировал по улицам и дворам моего избирательного округа с рекламно-агитационным стендом, ко мне подходили жители, интересовались, мы общались. Для них я был не «залётным» кандидатом, а — «родным», соседом. В нашем округе было много предприятий, с которыми я соприкасался по роду своих профессиональных обязанностей — объединение «Светлана», всевозможные НИИ, поэтому многие жители микрорайона знали меня и как добросовестного и ответственного специалиста.

После первого тура выборов я по результатам голосования оказался на втором месте среди восьмерых кандидатов-конкурентов, что давало мне право участвовать во втором туре. Кроме меня, в «финал» прошёл молодой человек лет 36-ти из «Народного Фронта», в прошлом — сотрудник уголовного розыска. Но он скрыл от избирателей своё членство в КПСС (а тогда в уголовном розыске не члены КПСС работать не могли), поэтому потерял доверие и уважение своих избирателей.

Второй тур выборов я выиграл с большим преимуществом в голосах избирателей и из кандидата превратился в депутаты Ленинградского городского Совета народных депутатов XXI созыва.

Примерно дней через десять после окончания второго тура голосования в ленинградской прессе был опубликован официальный список избранных депутатов в Ленсовет XXI созыва со всеми цифровыми выкладками, в которых я увидел и свою фамилию. С одной из таких газет подмышкой я отправился в организационный отдел Калининского райисполкома. Мне выдали мандат, текст которого гласил, что решением избирательной комиссии Александр Ефимович Малкин избран депутатом горсовета по избирательному округу №82, и направили с этим мандатом в Мариинский дворец. Приехал я на Исаакиевскую площадь, дом 6, вошёл в этот дворец, а куда идти дальше — понятия не имею. Походил по залам, в которых повстречал множество людей, нашёл кабинет организационного отдела, где со мной познакомились и дали первые рекомендации. Сотрудники организационного отдела городского Совета показались мне довольно доброжелательными людьми и очень квалифицированными специалистами. С некоторыми из них я продолжаю поддерживать добрые отношения.

Депутат Ленсовета

Депутатские значки: Ленсовет (1990-1991)

и Петербургский горсовет (1992-1993)

Пока ещё не полноправный депутат, а только избранный. Вечерами после работы я бродил по Мариинскому дворцу и ничего не мог понять. В каких-то залах и кабинетах заседали какие-то люди. Они что-то обсуждали и внешне выглядели как заговорщики. Очевидно, эти люди знали друг друга до своего избрания. Возможно, это были люди из одной общественной организации, коих появилось достаточное множество. Возможно, их объединяло что-то другое, но я понял одно: идёт формирование каких-то структур, я не знал тогда, что эти структуры называются комиссиями и комитетами. Коммунисты были более организованы и сразу организовали фракцию «Возрождение Ленинграда».

Состав депутатского корпуса Ленсовета XXI созыва оказался в 1990 году самым образованным региональным представительным органом в Советском Союзе: так, 98% депутатов имели высшее образование, из которых 38% имели ученые степени кандидатов и докторов наук. В социальном плане люди были самые разные. Это были и водители такси, и учёные, и милиционеры, и работники здравоохранения, и студенты, и военнослужащие, и журналисты ... Некоторые избранники знали, за чем они сюда пришли. Отдельным депутатам удалось значительно продвинуться по служебной лестнице. Кое-кто, со временем, стал генералом, кто-то защитил учёные степени, некоторые получили возможность занять должности в структурах правительства России или администрации нашего города, или возглавить в нашем городе заводы, банки, высшие учебные заведения, факультеты и кафедры в высших учебных заведениях, а кто-то создал свои предприятия, участвуя в программе приватизации. Отдельные депутаты вошли в состав советов директоров различных акционированных предприятий. Но были и другие, которые считали, что использовать своё положение депутата с выгодой для себя и своих близких неприлично.

Всё это было позволено только в первые два года. В 1991 году, после прихода к власти в городе А.А. Собчака, администрация города начала оказывать давление на Ленсовет. В то время СМИ прямо охотились на депутатов: то они врали, что депутаты в столовой Ленсовета чёрную икру едят ложками и по бросовым ценам (практически даром), то кому-то не понравилось, что депутат обратился, по просьбе гражданина, за помощью в приобретении лекарства для тяжело больного родственника, и т.п. Кстати, несколько экземпляров меню я вывесил на доске объявлений на своём предприятии, чтобы люди могли увидеть цены на обеды в столовой Ленсовета. Лекарства в городе, как и продукты, пропали как по мановению волшебной палочки, и я зачастую выпрашивал их для граждан в представительствах зарубежных фирм. Словом, в Ленинграде царил полный беспредел, главное «свобода слова», и никакой ответственности. Многим журналистам такая нахрапистость тоже помогла продвинуться по служебной лестнице. Они хорошо известны горожанам, некоторым из этих отморозков удалось даже стать депутатами Государственной Думы. Какая-то газета опубликовала список прогульщиков заседаний, а журналист, написавший эту статью, даже не удосужился уточнить причины отсутствия. А ведь некоторые депутаты были в плановом отпуске по графику на своих предприятиях, кто-то болел, кто-то был в служебной командировке. Вот среди этого хаоса необходимо было понять, кто здесь и зачем, в какую комиссию идти работать, как голосовать, не поддавшись всеобщей истерии свободы.

Но вернёмся к первому организационному собранию. Вновь избранных депутатов собрали на организационное собрание 26 марта 1990 года. На этом собрании должны были довести до нашего сведения порядок проведения l-й сессии, предложить временный регламент и список руководящих органов сессии, обсудить другие технические вопросы. Открыл это собрание по традиции Председатель Ленинградского исполкома Владимир Яковлевич Ходырев (он, кстати, также был избран в состав Ленсовета-ХХI). В.Я.Ходырев был и остаётся уважаемым в городе человеком. Участник первой экспедиции в Антарктиду, в прошлом руководитель одного из крупных оборонных предприятий в городе, глава городской исполнительной власти. Честный и опытный руководитель, хороший организатор... Но не успел он произнести несколько фраз, как депутат от Выборгского района Виктор Линченко выскочил из своего ряда и вытолкнул В.Я.Ходырева из-за стола, который стоял под трибуной около сидящих в первом ряду. Конечно, Владимир Ходырев не ожидал такого хамства, обиделся и ушёл из зала. Вновь избранный депутат Линченко закричал в зал: «Хватит! Поруководили 70 лет, теперь пришло другое время!»

В зале воцарилась тишина, никто не ожидал такого начала в первый день. Тем не менее, собрание продолжилось, не помню, кто взял на себя управление этим собранием, но вскоре оно закончилось. Депутаты разошлись группами, обсуждая происходящее. Конечно, работники аппарата исполкома были в шоке! Ещё бы: их самого главного начальника (Да и всего города, мэра, по-нынешнему) так оскорбили. Я полагаю, что за всю историю Ленсовета и Законодательного собрания таких позорных ситуаций не было и, надеюсь, не будет. Далее ситуация нормализовалась.

В Большом зале Мариинского дворца 4 апреля 1990 года торжественно отрылось ПЕРВОЕ заседание 1-й сессии Ленинградского городского Совета народных депутатов XXI созыва. Открыл первое заседание, по традиции, старший по возрасту избранный депутат. Это был Виктор Антонович Муромцев, ведущий инженер одного из НИИ. После вступительного слова место ведущего заседание заняли вновь избранные сопредседатели. Сейчас не помню их числа, было их поочередно очень много, наверное, человек десять. Всем хотелось порулить и себя показать. Некоторым это удавалось и довольно неплохо, других изгоняли за неумение вести собрание и управлять неуравновешенными депутатами. Словом, в зале стоял хаос. Было понятно, что существуют какие-то группы, которые ведут борьбу за место в руководящих органах городского Совета. Необходимо было избрать Председателя Ленсовета, его заместителей, определиться с количеством профильных комиссий и избранием их председателей. Я не понимал ситуацию потому, что избирался по одномандатному округу и не был связан ни с партиями, ни с движениями, ни с какими-либо административными органами или воинскими формированиями. Объединялись депутаты по двум признакам: принадлежность к той или иной политической или общественной организации и по профессиональному признаку. Врачи объединялись в одну группу, юристы и работники прокуратуры — в другую, милиционеры в свою группу, кстати, милиционерам население оказало большое доверие. Милиционеров было избрано очень много, они значительно выделялись среди других депутатов своей формой. Были среди милиционеров и начальники районных УВД, и участковые милиционеры, были криминалисты, оперы и следователи.

Словом, вновь избранные депутаты структурировали органы законодательной власти, не представляя себе возможности и опыт каждого, не имея партийного или иного опыта политической и организационной работы. Не было и органа, который бы систематизировал процесс на начальном этапе. Поэтому первая сессия длилась почти три месяца. Главная борьба развернулась, конечно, за кресло Председателя Ленсовета. На эту роль основными претендентами стали два депутата, которые к тому времени были ещё и народными депутатами Верховного Совета РСФСР (тогда допускалось двойное депутатство). Это были — доктор геолого-минералогических наук, профессор Марина Евгеньевна Салье и Пётр Сергеевич Филиппов, на то время журналист — редактор журнала «ЭКО», с которым я учился в одном вузе и знал его.

И ... началось противоборство. В перерывах и по окончании заседаний депутаты собирались в группы. Демократы разных расцветок, коммунисты с разными платформами и не определившиеся в своих взглядах депутаты собирались в разных уголках Мариинского дворца. Я бродил по залам и прислушивался, о чём идет речь в тех или иных группах. Мне нужно было определиться, как быть дальше. Надо отдать должное оперативности журналистов всех видов средств массовой информации в получении материалов о вновь избранном Ленсовете. Главное место заняли телевизионщики, потом корреспонденты разных радиостанций, нашлось место и для журналистов разных печатных изданий. Это было раздолье для прессы. Депутаты тоже вертелись у телевизионных камер и говорили всё, что хотели. Цензуры уже не было, партийные органы утратили управление, ответственности за сказанное — никакой, вот и несли всякую чушь, чтобы показать свою смелость и значимость. Таким образом, я бродил по дворцу и его залам, кабинетам и ротонде, слушал, о чём говорят журналисты, депутаты и работники различных служб, а также члены каких-то общественных организаций, просочившихся в здание дворца.

Однажды я зашёл в Синий зал Мариинского дворца, где собрались объединённые демократы. Стоял вопрос: как протащить на должность Председателя Ленсовета своего представителя, а не от КПСС. Голосов явно не хватало. Нужно было создать какую-то коалицию для решения основного вопроса. Дисциплины, парламентской культуры и организационного опыта у нашего, вновь избранного брата-депутата было маловато — каждый считал себя избранником народа, каждый рвался в бой, рвался к микрофонам, перебивая друг друга и считая свою точку зрения истиной в последней инстанции, а предложенную кандидатуру — идеальной на должность председателя Ленсовета. Когда мне эта болтовня «ни о чём» наскучила и порядком вымотала, я попросил слово и сказал следующее:

У меня есть опыт общения с министрами и с директорами предприятий, которые в своё время были депутатами РСФСР. Могу сказать, что депутат Российской Федерации — это, по большому счёту, не фигура, и с ним никто разговаривать не будет. У нас есть правительство СССР, есть ЦК КПСС, есть Верховные Советы Союза и союзных республик. Правительство России и депутаты РСФСР — это «отстойник». ЦК КПСС этих депутатов и министров видит неперспективными с точки зрения большой политики. Они по сути ничего не решают, за них решения принимает союзное правительство. Поэтому, если мы хотим иметь Председателем Ленсовета человека, который будет уважаемым и авторитетным «наверху» И сможет открывать «ногой» любую дверь, как в Верховном Совете, так и в любом министерстве, то нам нужен претендент со статусом депутата Верховного Совета СССР. Я со своей стороны могу предложить четыре кандидатуры: Юрия Юрьевича Болдырева, Александра Александровича Щелканова, Анатолия Александровича Собчака и Анатолия Алексеевича Денисова.

Эти, предложенные мной, кандидатуры несколько разнились по своим политическим убеждениям, и я как бы предлагал своим коллегам — делайте свой выбор: коммунист и учёный Денисов, демократ и тоже учёный Собчак, хозяйственник и военнослужащий Щелканов, молодой интеллигент Болдырев. Это те фигуры, говорил я депутатам, которые можно обсуждать, выбирая себе председателя, а все остальные фигуранты — «непроходные».

После моего выступления начался активный спор. Денисова отвергли сразу, а троим оставшимся решили предложить баллотироваться на пост Председателя Ленсовета. Инициативная группа депутатов отправилась в Москву. Болдырев отказался сразу, мотивировав свой отказ молодостью и, как следствие, отсутствием опыта для такой ответственной должности. Собчак, немного подумав, согласился, поставив условие, чтобы депутаты назначили А.А. Щелканова председателем горисполкома. Однако, была проблема: Председатель Ленсовета должен быть и депутатом Ленсовета, но никто из предложенных мною не был избран в Ленсовет. И тогда, впервые в истории выборов в законодательный орган власти, самые демократичные в стране депутаты организовали выборы А.А. Собчака, исходя из политической целесообразности. По существу, депутаты протащили его в Ленсовет с заранее оговорённым условием его избрания на пост Председателя. В противном случае А.А. Собчак отказывался от избрания в Ленсовет. Дав своё согласие, он в последствии не прогадал, хотя событий, которые произошли позднее, никто предсказать не мог. А ведь через полтора года после ГКЧП (в августе 1991 года) в декабре 1991 года СССР распался, а Верховный Совет СССР прекратил своё существование. Это избрание помогло Анатолию Александровичу Собчаку остаться надолго в политике. Как показало время, мои предложения оказались пророческими. Не знаю, хорошо это было для города или нет, но так случилось, и не я был исполнителем этого плана. Так сложилась история в те времена.

Из негативных воспоминаний моего пребывания в Ленсовете, а позднее в Петросовете (так горсовет стал называться после возвращения городу имени Санкт-Петербург), назову то, что через некоторое время после начала работы наши демократически настроенные депутаты (или просто «демократы», как тогда их называли), а среди них, к слову сказать, было много бывших коммунистов, устроили «шмон» В обкоме КПСС и во всех райисполкомах. Мне, признаться, было стыдно за такие действия своих коллег: это было похоже на обыски сотрудниками НКВД в квартирах, когда выворачиваются ящики шкафов и письменных столов, взламываются тумбочки и... По решению Ленсовета возглавил эту комиссию О.И. Гапанович, бывший военпред. Такие же проверки-обыски были проведены в телецентре, так как некоторым вновь избранным представителям законодательной власти казалось, что ленинградское телевидение неправильно освещает внутренние события в стране и в городе. В то время руководил нашим телевидением Борис Петров (ныне он глава Санкт-Петербургского отделения ИТАР-ТАСС) — образованный и воспитанный коммунист, но ... коммунист, а тогда этот ярлык был, мягко выражаясь, не в почёте. Петрова свергли. Слава богу, что хоть назначили на его место не профана, а тоже профессионального тележурналиста — Бэллу Алексеевну Куркову — депутата РСФСР и Ленсовета. В руководство включили и ещё одного профессионала — Виктора Правдюка. Бэлла Куркова была известным в СССР и городе тележурналистом, а её телепрограмма «Пятое колесо» была известна на всю страну.

Текущие вопросы формирования структуры высшего в Ленинграде органа законодательной власти проходили кулуарно. Руководящий состав Ленсовета, председатели комиссий избирались на пленарных заседаниях по согласованию с А.А. Собчаком и группой депутатов, которая его продвигала на первом этапе. Когда структура и руководящий состав Ленсовета были определены и в последующем утверждены решением сессии, началось наполнение этих структур рядовыми депутатами. Позже было принято решение о том, что каждый депутат мог работать в двух комиссиях. Следует уточнить, что работа депутатов Ленсовета XXI созыва осуществлялась не на постоянной основе, как это принято сейчас, в Законодательном собрании города или в Государственной Думе. В каждой комиссии было всего по четыре депутата, работающих на постоянной основе, т.е. с переходом на постоянную работу в Ленсовет. Как правило, это были депутаты, которые занимались организационной работой в комиссии, вели подготовку материалов к заседанию комиссий, распределяли текущую работу между депутатами, отвечали на письма и запросы избирателей и организаций, поступавшие в комиссии.

Медицина и экономика.

Я, как и предполагал изначально, включился в работу двух комиссий: медицинской (комиссия называлась так: комиссия по медицинскому обеспечению и санаторно-курортному лечению) и плановой и финансово-бюджетной комиссий. Персональные составы этих комиссий меня тоже вполне удовлетворяли: интеллигентные люди, чувствовалось, что они и в профессиональном смысле хорошо подготовлены. Среди членов этих комиссий было много кандидатов и докторов наук, были доценты и профессора.

В медицинской комиссии было 19 депутатов, были кандидаты и доктора наук, главврачи, врачи санитарно-эпидемиологических станций, врачи скорой помощи, два полковника медицинской службы из Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, а ещё один военный врач был начальником военного-морского госпиталя — коллектив профессиональный, работоспособный. Но работе комиссии мешало политическое противостояние. Были опытные специалисты, но они, как правило, имели партийные билеты, были рядовые врачи, которые не очень доверяли более опытным, полагая, что их в очередной раз обманут. Каждый хотел внести что-то своё в понимание происходящего. Были в медицинской комиссии три инженера: я, Евгений Григорьевич Волков и кандидат технических наук Александр Константинович Постоев. Евгений Григорьевич был ведущим инженером НИИ «Биофизприбор», это закрытый НИИ. Позднее, в открытой печати, появились сообщения, что этот институт занимался разработкой систем жизнеобеспечения. Это были разработки приборов, которые помогали и обеспечивали выживание человека в экстремальных условиях: космос, авиация, подводные погружения, горные восхождения и иные виды человеческой деятельности в разных средах и в разных климатических условиях. Так что к медицине Е.Г. Волков имел непосредственное отношение, как разработчик специального медицинского оборудования. А.К. Постоев до избрания в Ленсовет работал начальником научно-исследовательской лаборатории в Ленинградском политехническом институте им. М.И. Калинина. Это известное на весь мир высшее учебное заведение, в котором учёные и студенты занимались серьёзными научными разработками. Некоторые из этих разработок позволили создать целые направления в науке и технике, на базе этих достижений были созданы десятки научно исследовательских институтов и предприятий в нашем городе. В последние годы в этом вузе была разработана и изготовлена электромеханическая инвалидная коляска, способная преодолевать довольно сложные препятствия — этакий «Луноход».

Я также немного был знаком с медициной: как по работе и разработкам медицинской техники, так и по собственному жизненному опыту. Дело в том, что моя жена с раннего детства болела бронхиальной астмой. Заболевание тяжёлое, лекарств нет или не купить. Вот эти обстоятельства и побудили меня разобраться в организации нашей системы здравоохранения. Почему для одних граждан нет лекарств, а для других они есть? Почему неотложная и скорая помощь приезжают так поздно, что помощь человеку уже не требуется?

Таких «почему» было очень много, и они не требовали специального медицинского образования. Кроме того, в нашем отделе, где я работал, была лаборатория по разработке медицинских приборов. В этой лаборатории были изготовлены опытные образцы приборов, а потом организовано их серийное производство. Это были первые в нашей стране аппараты для лечения заикания, диагностирование и лечение при помощи прибора для электропунктуры, аналог иглорефлексотерапии, только вместо иголок использовался электрод. В нашей лаборатории были разработаны первые в нашей стране телевизионные эндоскопы, тепловизоры — телевизионные камеры, работающие в инфракрасном диапазоне. Нас, инженеров, да и врачей тоже, очень поражало то, что мы увидели. В конечном счёте, врачи получили возможность использовать образцы новой техники, правда, в штучном исполнении. На серийное производство нужно было разрешение министерства, но оно получено не было. Я также принимал участие в разработке этих приборов и даже сам разработал один прибор для врача игло-рефлексотерапевта. Прибор я испытывал сначала на стенде, потом на себе и на собственной жене. Результаты были очень любопытные и заинтересовали врачей. Опытный образец я отдал на испытание врачам, но тут наступила перестройка. Работы прекратились. Всё финансирование было свернуто, а многие научные разработки были досрочно прекращены. Так что и я, как инженер, мог быть полезен медицинской комиссии в качестве специалиста по медицинскому оборудованию, которое закупалось для городских нужд.

В планово-бюджетной комиссии также работали кандидаты наук, аспиранты, директора некоторых ленинградских предприятий, ректоры вузов, преподаватели экономических, финансовых и инженерных факультетов. Первым председателем, возглавившим плановую и финансово-бюджетную комиссию, стал будущий председатель Ленсовета (после ухода А.А. Собчака в мэры) Александр Николаевич Беляев — преподаватель курса экономики в Ленинградском государственном университете. После избрания А.Н. Беляева Председателем Ленсовета комиссию возглавил аспирант Ленинградского инженерно-экономического института и будущий депутат Госдумы России Александр Кирьянович Егоров.

Работа в депутатских комиссиях была для меня живой и интересной. При обсуждении любых вопросов в обеих комиссиях мы никогда не скатывались на проблемы принадлежности к той или иной политической структуре, политическим взглядам и пристрастиям. Все мы были нацелены на решение тех острых проблем, которые стояли перед жителями нашего города и страной в период разрухи и политических волнений. В конце 1980-х и начале 1990-х годов промышленность стала снижать свои обороты, денег становилось всё меньше и меньше, бюджетникам задерживали зарплату, продовольствие отпускалось по талонам, нам приходилось усмирять «табачные», «сахарные» и «алкогольные» бунты, промышленные товары для граждан были практически недоступны — в стране царил хаос.

В Ленсовете я занимался, можно сказать, только насущными и жизненно важными вопросами, а политических дрязг старался избегать и не участвовать в пустопорожних разговорах и дебатах, поэтому не могу судить о политических направления в делах нашего горсовета.

В медицинской комиссии, я отвечал за финансы в городском здравоохранении и за лекарственное обеспечение медицинских учреждений и населения. Приходилось принимать участие в решении финансовых проблем, появлявшихся в Городском управлении здравоохранения Ленгорисполкома (ГУ3Л): зарплаты врачам и медработникам, замена изношенного оборудования, закупка медикаментов и автотранспорта, внедрение новых медицинских технологий в практику медицинских учреждений и т.п. Жизнь продолжалась, а пациентам и врачам требовалось самое необходимое, и их не волновало, где взять деньги, медикаменты, инструменты и прочие расходные материалы. Не скрою, что благодаря моему авторитету в комиссии и в Ленсовете (а его, авторитет, я завоевал честным и бескорыстным трудом), мне удавалось значительно увеличить финансирование здравоохранения. Скажем, впервые за всю историю законодательной власти, городское здравоохранение стало финансироваться на 18-20% от бюджета (для сравнения сегодня эти цифра равна 8-11%). Я считаю это совместной заслугой двух депутатских комиссий, медицинской и планово-бюджетной, и, конечно же, одной из моих заслуг.

В плановой и финансово-бюджетной комиссии мне поручили курировать социальную сферу (медицину, образование, социальную защиту населения). Приёма в комиссии посетителей мы практически не вели, ведь вопросы составления городского бюджета — по большому счёту, не для частного обсуждения. Тем не менее, к нам приходили директора предприятий. Однажды я разговаривал с генеральным директором Ижорского завода, который просил помочь с финансированием его предприятия. На Ижорском заводе сделали огромные створки ворот дли дамбы, с большим трудом их доставляли на специальной барже и потом устанавливали, а изготовители целый год не могли получить оплату за свой труд. Мне вместе с Председателем Ленсовета А.Н. Беляевым удалось собрать группу специалистов из финансового комитета, которые были способны решить эту проблему, отправили их в Москву. Там после необходимых объяснений и представленных документов городу выделили необходимые деньги на погашение этой задолженности коллективу Ижорского завода. Это только один из примеров, а предприятий, которым мне удалось помочь, было много. Одним словом, и во второй комиссии я старался заниматься только тем, что приносило пользу делу и благу жителей города.

Ужасным был период в 1992 году, когда, «благодаря» реформе тогдашнего министра финансов Павлова («Павловской реформе»), индекс цен на товары народного потребления и продукты взлетел в десятки тысяч раз! Могу сказать, что зарплату тогда задерживали несколько месяцев почти всем категориям работающих граждан, кроме ... депутатов и работников органов исполнительной власти.

Не только работой в стенах Мариинского дворца ограничивалась деятельность депутата горсовета. Мы были избраны в своих районах, своих микрорайонах жителями определённого округа, квартала, дома. Поэтому нельзя было забывать о своих непосредственных избирателях. У себя в районе мне удалось помочь главному врачу Территориально-медицинского объединения №14 В.М.Покровской в организации при поликлинике .№57 неотложной помощи. А дело было так.

Вместе с депутатом Михаилом Михайловичем Афанасьевым одну новогоднюю ночь мы провели в помещении неотложной помощи, у этой службы не было ни одного транспортного средства, и врачи на своих личных «запорожцах» И «москвичах» разъезжали к больным. А в ту ночь, между прочим, было 60 вызовов. Происходило такое безобразие оттого, что по городу был издан приказ (привожу его своими словами): «Скорая помощь работает на улице и в местах проведения массовых мероприятий, а неотложная оказывает медицинскую помощь на дому и в общежитиях». Когда произошло это разделение полномочий между двумя структурами, то «неотложка» не получила ни одного транспортного средства, ни одного квадратного метра помещений. Получалось, что поликлиники должны были выделять помещения и находить транспорт.

Главврач нашей районной поликлиники смогла выделить помещение, спонсоры помогли с компьютерами, телефонами и ремонтом. И в нашей поликлинике впервые была реализована компьютерная программа «Неотложная помощь». Чем это было удобно? Когда поступал вызов по телефону, диспетчер нажимал клавишу «Ввод» по адресу и фамилии, и на экране вырисовывалась полная картина: что за больной, какая бригада выезжала по этому адресу ранее, какие инъекции делались и т.д. Потом оформлялась карта вызова врача к больному. На другой день после посещения больного бригадой «неотложки» к нему должен был отправиться участковый врач с этой картой вызова и проверить состояние больного. В основном, врачи неотложной помощи ходили на вызовы к больным пешком, только у двоих из них были личные автомашины (именно «Запорожец» и «Моеквич»). Мне тогда удалось через подготовленное и утверждённое решение Ленсовета внести предложение о включении в бюджет города средств на приобретение транспорта для неотложной медицинской помощи. Сначала я думал, что нужно «отнять» некоторое количество автомашин из парка «скорой помощи», но когда проехал по всем автопаркам, то увидел, что большинство машин было страшно изношены. А единственное авторемонтное предприятие, занимающее починкой транспорта «скорой помощи» (на Южном шоссе) в 1992 году было приватизировано, чем был нанесён непоправимый удар по всей транспортной структуре в системе здравоохранения города.

В городском бюджете, понятно, денег не было. Бывшая союзная республика Латвия, выпускавшая микроавтобусы «РАФ», которые у нас эксплуатировались как кареты скорой помощи, стала иностранным государством и просила оплатить счета в валюте, которой в бюджете на эти цели не было. Тем не менее, совместной работой депутатов двух комиссий и исполнительной власти удалось изыскать денежные средства и купить всего 10 машин медицинских «рафиков» на 24 района. Позднее мне удалось уговорить руководство технического обеспечения ГУЗЛ о возможной передаче нашей поликлинике одной машины. Я объяснял, что именно я инициировал поставку этих машин скорой помощи в город, и мне руководство Комитета по здравоохранению пообещало, что одну машину выделят для нашей поликлиники. А вот другим поликлиникам приходилось трудно. Машины приходилось арендовать. Годовая арендная плата была выше стоимости самого автомобиля. Цена автомобиля тогда была около 14 млн. рублей. Главврачи многих поликлиник вынуждены были поступать так: они покупали на средства поликлиники автомобиль (вместо аренды), нанимали водителя из числа частников. Платили ему зарплату и гарантировали водителю отдать машину в собственность через 7 лет эксплуатации (расчетный срок полного износа автомобиля) по остаточной балансовой стоимости в том виде, в каком он смог её сохранить. К слову сказать, даже спустя 7 лет автомобиль, благодаря такой эксплуатации, находился в хорошем состоянии, поскольку водитель с любовью следил за его техническим состоянием. А для поликлиники получилась значительная экономия. С тех пор по настоящее время у меня хорошие отношения с главным врачом поликлиники и старшим врачом неотложной помощи.

В 1992 году проблема с санитарным транспортом оставалась, деньги в бюджете были выделены, стоял вопрос: «У кого и что покупать?» Помог В.В. Путин, который тогда возглавлял комитет по внешнеэкономическим связям мэрии. После обсуждения проблемы было принято решение о расходовании валютных денежных средств, предусмотренных в бюджете, на закупку транспортных средств у компании «Форд», а не на латвийские «рафики». Компания предоставляла городу при таком объёме закупок значительные скидки. Закупили 140 автомашин. Без конфликтов, конечно, не обошлось, но это уже другая история. Скажу только, что эти 140 автомашин «доходили» до нас в течение двух лет! Непонятно — почему. Хотя можно догадаться, что кто-то на этой поставке хорошо погрел руки ...

Второй темой моей работы в медкомиссии было лекарственное обеспечение жителей нашей города. Этой проблемой я занимался очень серьёзно и основательно, даже была утверждена тема моей диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Тема называлась так: «Лекарственное обеспечение особо крупных регионов в России». Надо отметить, что в Советском Союзе, в Российской Федерации работали, в основном, заводы по выпуску субстанций — это основное активное лекарственное вещество. Изготавливали эти субстанции, как правило, оборонные, химические предприятия, находившиеся на Урале, в Сибири, в Подмосковье и у нас в Ленинграде. Однако, предприятия, непосредственно занимавшиеся производством лекарственных средств, находились в союзных республиках. Это были заводы в Латвии, Эстонии, Белоруссии, Украине, Грузии, Армении, Казахстане, Туркмении, Таджикистане. Одним словом, эти предприятия оказались за границей, на территории вышедших из состава СССР республик. Таким образом, проблема с лекарствами в стране возникла серьёзная, если к тому же учесть, что в СССР 70% лекарств закупали за валюту в зарубежных странах. А валюты тогда в стране, как говорится, кот наплакал. Таким образом, надеяться на государственные закупки не приходилось. Соответственно лекарственных средств, которые отпускались по льготной цене или бесплатно, не стало. Врачи и больные мыкались в поисках лекарств почти безуспешно. Частный бизнес, ещё не успев разрастись, сообразил, на чём можно делать деньги, и начались осуществлять поставки лекарственных средств в город. Для бюджета это вышло накладно, так как приходилось закупать для государственных нужд лекарственные средства по договорным ценам. Эта ценовая война между государственными структурами и частным фармацевтическим бизнесом идёт по сей день. Лекарства в розничной сети стоят дешевле, чем лекарства, отпускаемые по льготе. Объясняется очень просто. Оптовики закладывают в цену товара все издержки, связанные с государственными закупками.

Ко мне, как к депутату, за помощью обращалось много горожан, больных сердечными и онкологическими заболеваниями и лишённых нормального обеспечения лекарствами. В тот период меня знали почти во всех ленинградских представительствах крупных западных фармацевтических компаний, поскольку я, как говорится, туда «протоптал тропинки» И попросту клянчил у них лекарства. Мне приходилось упрашивать представителей фирмы не отказать в любезности и подарить мне для граждан несколько упаковок того или иного препарата. Мне не отказывали и поступали примерно так: брали рекламный образец, извлекали из упаковок лекарства и отдавали мне в руки, а упаковки использовали потом в качестве муляжей на выставках для рекламы своей продукции.

А вот такой интересный факт. Западные фирмы для того, чтобы завоевать наш рынок и «приучить» население и врачей к препаратам своего производства, сначала поставляли их к нам в страну по бросовым ценам. После того, как методика лечения была уже отработана нашими врачами, ведь для них многие препараты хотя и были известны, но опыта применения в клинической практике не было, зарубежные фирмы делали с ценами что хотели.

Надо заметить, что в те годы управление фармацией организовало против меня травлю. Был случай, когда я, как депутат, обратился в управление фармацией для оказания помощи моему коллеге-депутату, у жены которого обнаружили рак молочной железы. Женщине было только 36 лет, двое детей, муж с утра до вечера на работе, лекарств в аптеках и в больнице нет. Я сделал официальный запрос о том, что требуется помощь в приобретении соответствующих лекарств такому-то человеку в связи с таким-то недугом, пациент согласен приобрести их за наличный расчёт, прошу не отказать (онкологические препараты отпускались бесплатно). Так чиновники из управления этот запрос в тайне от меня показали известному политическому спекулянту от журналистики Александру Невзорову. Чуть позже в свой телепрограмме «600 секунд» он преподнёс всё в таком виде, будто я для депутатов «открыл коридор» и с помощью депутатских запросов получаю дефицитные лекарства. После такого наглого и лживого (а их было немало в «600 секундах») сюжетов я сначала хотел обратиться к руководству телевидения и потребовать, чтобы Невзоров дал в эфире опровержение и извинился передо мной. Однако коллеги-депутаты отговорили меня, разъяснив, что этот журналист ничего не делает случайно. Его, Невзорова, на «шлейке» водит соответствующая структура, и он делает компромат против тех, на кого ему покажут.

Мне всё это было очень неприятно и даже противно. Тогда я стал заниматься разработкой проекта решения Ленсовета о реорганизации службы лекарственного обеспечения. Для приведения в порядок системы обеспечения жителей города лекарствами. В это же время депутаты федерального уровня подключили меня к работе по совершенствованию проекта закона о медицинском страховании.

В нашей стране не существовало чёткой системы медицинского страхования. Я изучил французский, немецкий, американский и шведский опыт именно в части медицинского страхования и сумел разработать систему движения денежных средств медицинского страхования. Система оказалась настолько проста и эффективна, что её решили принять.

Можно приводить многие примеры, но рассказать все, чем мне пришлось заниматься в Ленсовете в течение более трёх лет, долго и продолжительно. Скажу только, что я владел ситуацией медицинского обслуживания населения и оказывал действенную помощь городскому комитету здравоохранения. Те, кто работал в комитете в те годы, меня благодарили (хотя не знаю, что обо мне говорили «за глаза»). Да, как инженер, я не знал, как лечить людей, но в сфере технического и материального обеспечения городского медицинского хозяйства, я мог активно влиять и действовать.

За время депутатской деятельности я понял, что нашим руководителям страны, города и даже начальнику жилищной конторы бессмысленно предлагать что-либо новое, совершенное, реформаторское. Они всегда скажут: «Не мешайте нам работать, ни один вы умный такой, у нас целые институты работают, и мы эту работу или проблему оплачиваем». И сделают всё так, как удобно и выгодно им, но не так, как удобно и нужно «простым смертным». Поэтому чиновники сидят в своих креслах десятилетиями, и ничего в стране не меняется. Но видимость бурной деятельности демонстрируется во всех средствах массовой информации. На сегодня в России чиновников больше, чем их было в Советском Союзе со всеми 15-ю союзными республиками, ставшими ныне суверенными государствами. Плодятся с огромной скоростью и всё время требуют себе повышения зарплаты, мотивируя это тем, что они тогда не станут брать взятки.

Я утверждаю, что тот, кто не берёт мзду в силу своих личных моральных и нравственных качеств, тот никогда не позволит себе этого и при скромной заработной плате. Полагаю, что чиновник, лишённый высоких нравственных критериев, дай ему высокий денежный оклад, только повысит размер взяток за свои «услуги». Самое удивительное, что через несколько лет работы чиновник считает, что не он для народа, а народ для него. А гражданин является попрошайкой своих законных прав. «Пишите заявление, МЫ рассмотрим в установленные сроки и дадим ответ».

Конец Петросовета.

После «Павловских реформ» город, что называется, остался на мели. Валютный запас обнулился, рубль обесценился. Город остался в долгу перед западными фирмами в сумме порядка 9,5 миллиона долларов за поставку оборудования «Первому молокозаводу», мясокомбинату и многим другим. Исполнительная власть города и депутаты, крутились, как ужи на сковородке, чтобы отыскать финансы, а главное сохранить их, чтобы не обесценились. В дальнейшем ситуация в стране начала. стабилизироваться, и до осени 1993 года всё «как-то» успокоилось и пошло по накатанной колее. К всеобщему удивлению, депутаты Петросовета (на постоянной основе работали порядка 100 человек — в комиссиях, в Малом совете, остальные приходили только на пленарные заседания) быстро адаптировались к законотворческой работе. Дело в том, что, на мой взгляд, мэрия саботировала законотворчество. Сейчас всё гораздо проще: губернатор озвучивает программу своих планов и предполагаемых действий, в администрации города под эту программу разрабатывают планы социально-экономического развития города, которые затем обретают вид проекта городского бюджета в нескольких толстых томах. Затем депутаты от «Единой России», ведущей фракции в Законодательном собрании, продавливают его с небольшим количеством поправок. В годы Ленсовета-Петросовета проект бюджета, представляемый администрацией города, составлял объём в 10-15 страничек. Это — свидетельство того, что мэрия, правительство города (исполнительная власть) по большому счёту просто-напросто бойкотировало составление бюджета, и никто в правительстве не хотел быть подконтрольным депутатскому корпусу — законодательной власти. Все хотели «рулить» по-своему, хотя, и по логике, и по закону, и в практике государственных взаимоотношений, именно исполнительная власть «играет» по правилам, которые разрабатывает власть законодательная, власть избранных народом представителей. Наш горсовет в годы своей работы имел право контроля над исполнительной властью — вплоть до обращения к мэру города с требованием освободить от занимаемой должности любого чиновника. В начале века (первое десятилетие 2000-х годов), то есть совсем недавно, Президент РФ внёс предложение о том, что ежегодно руководители правительства страны отчитывались перед депутатами Государственной Думы, а в наши дни такого не было, делай, что хочешь.

Итак, повторю, мы, депутаты, довольно быстро освоили режим законотворческой деятельности, гарантом тому были высокий уровень образования депутатов и огромное желание честно выполнить свой долг. Мэр Собчак не всегда был согласен с депутатами, очень много было протестов с его стороны по поводу наших решений и предлагаемых законов. Но, в основном, его протесты преодолевались большинством депутатских голосов на пленарных заседаниях сессий, а А.А. Собчак и его чиновники были вынуждены принимать к исполнению принятое и утверждённое депутатами. Это со временем привело к конфронтации органов исполнительной и законодательной власти. Начались разговоры о непрофессионализме депутатов. Администрация города принимала к исполнению наши решения, но в усечённом виде, чаще всего за счёт сокращения расходов финансирования. Возглавлял тогда комитет финансов А.Л. Кудрин — нынешний министр финансов России. Он никогда не возражал и тихо соглашался на любые просьбы и предложения, но исполнять бюджет в полном объёме не собирался. Бюджет исполнялся на 97-98%, но остаток представлял огромные деньги. Они переходили на следующий год, как переходящий кассовый остаток бюджета. Другими словами, значительное число решений и программ, принятых Петросоветом, не обеспечивались соответствующим финансовым наполнением. Такое противоборство исполнительной и законодательной властей порождало среди населения «легенду о том, что депутаты — непрофессионалы, принимают популистские решения, не обеспеченные деньгами. Но деньги-то как раз были, а решения депутатов были далеко не популистские, а необходимые и своевременные, но деньги, которыми распоряжалась мэрия, нарочно придерживались или вообще шли на другие цели.

В октябре 1993 года произошёл, по существу, государственный переворот. В России разогнали все местные Советы — в городах, областях, районах ... В этот период оставалось только два законодательных субъекта — Моссовет и Петросовет. Они всё же были вынуждены уйти с политической арены России сразу же после разгона Верховного Совета Российской Федерации и Указа Президента России, который, с опозданием, Конституционный суд России признал незаконным. Разогнанным депутатам, работавшим на постоянной основе, заплатили по шесть месячных окладов и по существу изгнали без права работы на государственной службе. Конечно же, у многих (если не у большинства) моих коллег и у меня возникли сложные проблемы с трудоустройством, поскольку огромное число городских предприятий не функционировало.

Несмотря на некоторые негативные воспоминания, без которых, наверное, невозможна работа во властных структурах, тем не менее, работу в Ленсовете я рассматриваю как наивысшее достижение в своей карьере. Работа в Ленсовете расширила мой кругозор, за время работы в Ленсовете я получил огромный опыт политической работы и работы в государственных структурах. В это время я окончил второй институт и получил высшее экономическое образование. Мне стали понятны процессы, происходившие в стране, в период перемен и переворотов.

Я понял, что в политике необходимо иметь большинство, и тогда в стране можно делать, что хочется. Понял, что можно проводить эксперименты над миллионами людей, как это произошло в Германии в начале 1930-х годов и в России в начале 1990-х, названных позднее «лихими». Появилось понятие «политическая ответственность», которая ничего не стоит и за которую нет никакого наказания. В настоящее время власть в стране контролирует партия «Единая Россия» и её лидеры. Это полная копия КПСС, только в отсутствии идеологии, кадрового резерва, но зато в руководстве этой партии собрались влиятельные в стране люди и очень богатые бизнесмены. Всё возвращается на круги своя. Люди предоставлены сами себе, а власти в регионах и на местах ссылаются на отсутствие у них прав и денежных средств.

Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Ленсовет-XXI 35 лет спустя. Политика. История. Философия. Депутаты. Демократия. Либерализм. Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Lensovet. St. Petersburg City Council. Lensovet-XXI 35 years later. Politics. History. Philosophy. Lensovet. St. Petersburg City Council.

Главы из книги «Ленсовет-XXI 35 лет спустя»

Депутат Ленсовета Борис Михеев, учитель истории,

изучает книгу «Ленсовет-XXI 35 лет спустя».

Торжественное юбилейное собрание депутатов Ленсовета,

посвящённое 35-летию со дня начала работы

Ленсовета 21-го созыва.

Санкт-Петербург, Мариинский дворец. 3 апреля 2025 года.

- М.И.Амосов. Выборы Ленсовета XXI созыва

- С.А.Басов. Флаг и гимн города утвердили мы.

- А.Н.Беляев. Деятельность Ленсовета и ее историческое значение

- С.Н.Егоров. 20 лет развития парламентаризма в Санкт-Петербурге (1990-2010)

- А.Р.Моторин. Вместо народного контроля

- А.П.Сазанов, Н.Н.Смирнов, Г.Б.Трусканов, П.В.Цыплёнков. Тридцать лет без Ленсовета.

- П.В.Цыплёнков. Освободить человека

- П.В.Цыплёнков. Избранные места из воспоминаний друзей

- Д.Е.Вюнш-Арский и др. Анатолий Собчак не возвращал имя Санкт-Петербургу

- Воспоминания о Ленсовете XXI созыва. (Анатолий Собчак, Владимир Жаров, Виктор Смирнов и другие).

Поделиться с друзьями: