Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Ленсовет-XXI 35 лет спустя. Политика. История. Философия. Депутаты. Демократия. Либерализм. Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Lensovet. St. Petersburg City Council. Lensovet-XXI 35 years later. Politics. History. Philosophy. Lensovet. St. Petersburg City Council.

П.В. Цыплёнков

Революции и государства

Комментарий к книге: Егоров С.Н., Цыпленков П.В.

Векторная теория социальной революции. — СПб.: б.и., 2017. — 400 с., 38 ил.

Страница создана

3 ноября 2025.

Исправлена

и дополнена

5 ноября 2025.

Page created

on November 3, 2025.

Corrected

and supplemented

on November 5, 2025.

Посмотреть

статистику

посещений

этого сайта

Website visit

statistics.

Statistiques de visite

du site Web.

Website-Besuchs-

statistiken.

Революция и государство. Государство и революция. Даже интуитивно многие чувствуют, что эти понятия очень тесно связаны. И даже те, кто не читал книгу В.Ленина «Государство и революция». Революции (как и контрреволюции) затеваются для изменения государства. Вместе с тем, к моменту революционного взрыва государство уже всегда есть. Иначе нечего было бы революционно изменять.

Напомним две аксиомы, то есть суждения, настолько очевидные, что и не требуется их доказывать. 1. Государство — это инструмент, при помощи которого общество организует сосуществование людей. 2. Всякий инструмент может быть усовершенствован!

Десятки тысяч лет назад тянулись века, когда человечество не имело никакого представления о государстве. Человечество-то уже было, племена первобытных охотников слонялись по Африке и Евразии, уничтожали друг друга или при встрече объединялись. Но государства тогда ещё не было, не знали люди, что можно урегулировать свою жизнь при помощи третьих лиц, надзирателей и судей. Сегодня мы называем то время с презрительно-высокомерной интонацией первобытно-общинным строем. Люди тогда жили просто. Принцип жизни был всем понятен: своего люби, чужого погуби, своего накорми, чужого прогони. Если Ф.Энгельс толкует нам о первобытной демократии в уютных пещерах неандертальцев, то мы вынуждены поправить классика. Государство тогда не существовало, значит, и о демократии в те времена нельзя было думать. Нет государства — нечего и демократизировать!

В книге «Векторная теория социальной революции» мы подробнейшим образом анализируем и доказываем эту доктрину, то есть философскую, политическую и правовую теорию о первичности человеческого общества и вторичности государства. Государство — это инструмент, изобретенный обществом. Представьте себе ремонтника-монтажника без электрического шуруповёрта. Много ли такой монтажник навертит отверстий и завинтит винтов? И вот монтажник покупает шуруповерт. Жертвует своими деньгами, которые копил для иной покупки. Производительность труда владеющего инструментом монтажника значительно возрастает. И вдруг наступает момент, когда шуруповёрт ставит монтажнику условия: по четным дням крутить лишь по часовой стрелке, а по нечетным — против часовой стрелки, чтобы у подшипников в инструменте голова не закружилась, и не укачивало бы их от ежеминутной перемены направления вращения. Это, конечно, шутка. Но ведь и государство людей также устанавливает правила, нередко, выгодные лишь самому государству, например, уровень подоходного налогообложения, тарифы и цены, запрещение к ввозу товаров из других стран, в которых сложились недружественные государства. Государство обрело власть над своим хозяином — народом страны! И мы даже не догадываемся, что это противоречит естественному ходу эволюции. Ведь народ первичен, народ всегда по численности больше, чем служащие и чиновники, составляющие государственный аппарат.

Многие столетия в истории человечества общество было поделено на властвующих и подвластных. Как следствие этого обстоятельства инструмент по организации своего сосуществования общество конструировало в лице своей властвующей части. Властвующая часть всегда — меньшинство.

Именно представители этой небольшой части общества договариваются между собой по вопросу государственного устройства, такого, какое выгодно именно этой небольшой части общества (например, дворянам), а остальных жителей призывают или заставляют подчиниться порядку, выгодному меньшинству, тем, кто в данный исторический момент является элитой. Прочим же внушают, что установленный режим правления полезен всему народу. Новым поколениям жителей внушают, что власть элите дана богами, с которыми спорить нельзя. Внуков и правнуков педагоги убеждают, что режим существовал «всегда». Народ верит. Сомневающихся — за колючую проволоку! Пусть сомневающиеся, которые в любом обществе появляются из поколения в поколение, будут подальше от легковерных, тогда управлять легковерными проще, дешевле!

Но революции все-таки случаются! Если революция это изменение государства, то закономерен вопрос: какое же изменение (изменения) было бы правильно назвать революцией? Неужели, любое?

Революция в переводе на русский язык — это переворот. Переворот чего? Переворот к чему? Французские гуманисты в XVIII веке уверяли, что революция — это возвращение искаженного общественного устройства к первобытному «естественному» состоянию свободы, равенства и братства людей. Сегодня революциями, порой, называют смену одних лиц в кабинетах власти другими. «У нас на заводе революция! Директора сняли и прислали из Москвы нового. Теперь закрутит он нам гайки!» Знакомо?

Понятно, что персональные изменения в составе правителей сами по себе революцией не являются? Кажется, это ясно, но не всем! Ведь революции, обычно, сопровождаются многими персональными перестановками. Что же тогда должно измениться в государстве, чтобы такое изменение можно было назвать революцией?

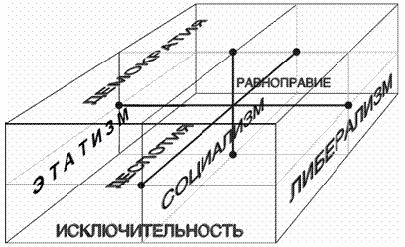

Прояснить этот вопрос нам поможет векторная теория социальной революции. И прежде всего, а это самое трудное и самое важное в нашей теории, условимся, что каждое государство занимает определенное положение, точку, локус в трехмерном пространстве политических идей. Три измерения этого пространства представляют собой взаимно перпендикулярные оси. Одна ось пролегает между двумя политическими идеями, о которых мы уже говорили выше. Это ось абсолютных ценностей. На одном конце данной оси находится человек, как высшая ценность. Идея эта, под названием либерализм, учит, что интересы индивида превыше всего, выше общественных, и государство должно защищать этот приоритет. На другом конце этой оси расположен этатизм, идея, в основе которой высшая власть государства над обществом и тем более над индивидами, которые это общество составляют.

Другая ось соединяет идеи, касающиеся источников права. На одном конце этой оси расположена демократия, власть всего народа (в частном случае — представителей народа, уполномоченных решать широкий круг вопросов общего значения, депутатов, парламентариев и т. п.). На другом конце — деспотия, власть одного тирана или узкого круга лиц, например, политбюро правящей партии. Эта политическая идея, деспотия, как нетрудно понять, противоположна демократии.

Наконец, третья ось пространства политических идей соединяет идею равенства на одном конце с идеей исключительности на другом конце.

Мы считаем, что государство может быть и демократическим и недемократическим, и авторитарным и тоталитарным, и монархическим, и теократическим… Любым, если при помощи этого социального механизма общество организует сосуществование людей. В Российской империи крестьян вполне устраивало монархическое государство. В гитлеровской Германии немцев вполне устраивало национал-социалистское государство. В СССР людей вполне устраивало сталинское государство (деспотия руководителей единственной партии). И сегодня, некоторые мыслители, которые и не жили-то при Сталине, зная лишь понаслышке о сталинизме, убеждают себя и своих сверстников, что тогда «был порядок».

Не всех, но большинство членов общества государство почти всегда устраивает. А что случается, если не устраивает?

Понятно, что инструменты-государства разнообразны. Невозможно исследовать что-либо, если это «что-либо» не систематизировать. Хаотичное и интуитивное представление о государстве за завесой демагогического «тумана», который напускают определённого рода телекомментаторы, агитаторы и даже некоторые школьные учителя, выгодно лишь тем, кто в этом государстве командует. И эти люди как раз ничего исследовать и совершенствовать в государстве не желают. И, разумеется, они отнюдь не приветствуют попытки отдельных умников измерить детали государственного механизма.

Нам же совершенно необходимо систематизировать столь разнообразные инструменты устройства сосуществования — государства. Систематизировать таким образом, чтобы каждое хоть когда-либо существовавшее государство нашло в нашей систематизации свое закономерное место. И не только каждое существовавшее, но и такие, которые пока еще не существовали, но могут возникнуть и какое-то время работать на благо всего народа или на благо элиты, вершащей в конкретной стране власть.

Так называемая «наука» политология нам в этом помочь, к сожалению, не может. Политология на современном этапе своего развития не выработала такой всеобъемлющей классификации. Все, что к настоящему времени может предложить нам политология, это линейное «право-левое» расположения государств в соответствии с «право-левой» классификацией политиков в этих государствах. Но такой способ «систематизации» не выдерживает критики. Какое, например, государство располагается левее: христианское или демократическое? А как быть с государствами, имеющими в самоназвании более одной характеристики? В систематизации нужен более продуктивный подход. Таким подходом может быть переход от одной линии к площади (пересечение двух осей координат) и далее к объемному пространству.

Пространство политических идей.

Рис. из книги «Векторная теория социальной революции».

Первый признак революции напрямую связан с нашей моделью пространства политических идей. Революционными изменениями государства мы можем назвать только такие изменения, которые перемещают государство в политическом пространстве. Если в государстве меняется шило на мыло, и эта перемена никак не влияет на положение государства в политическом пространстве, такая перемена не является и революционной. Замена в названии «милиции» «полицией», слияние министерств, разделение министерств, сокращение чиновников, назначение нового министра и даже выборы нового президента (при сохранении объёма президентской власти) и т.д. и т.п., — ничто подобное не является революцией. Революционными изменениями мы можем признать произошедшие в ходе исторических событий (масштабной реформы, выбора новых парламентариев, народного восстания, военного путча или дворцового переворота) увеличение свободы, демократии или равноправия. Причем такое увеличение должно произойти на заметную простым людям, а не только специалистам, величину.

Если же изменение государства приведет к заметному для людей уменьшению свободы, демократии или равноправия, то такие изменения мы назовём контрреволюционными.

Однако для определения революции этих признаков недостаточно. Революция это вспышка, взрыв, очень быстрый по историческим меркам процесс. Это обстоятельство обязательно нужно учесть в нашем определении. Если позитивные изменения государства происходят быстро, то это революция, если медленно — модернизация.

Революция — это заметное позитивное перемещение государства в политическом пространстве за короткий промежуток времени.

Модернизация — это заметное позитивное перемещение государства в политическом пространстве за длительный промежуток времени.

Контрреволюция — это заметное негативное перемещение государства в политическом пространстве за короткий промежуток времени.

Реставрация — это заметное негативное перемещение государства в политическом пространстве за длительный промежуток времени.

Применение насилия одних людей над другими — революционерами по отношению к консервативной элите и наоборот — во время этого движения не является обязательным, закономерным. Есть в истории человечества много примеров «мирных» или относительно бескровных революций и контрреволюций.

Революция и контрреволюция различаются по направлению перемещения государства в политическом пространстве. Позитивное направление — это то направление, которое демонстрирует нам вся история человечества за последние десятки тысяч лет. Даже не очень внимательный взгляд на путь, проделанный человечеством, отмечает, что этот путь направлен от этатизма, деспотии и исключительности к свободе, демократии и равноправию. С зигзагами, временными отступлениями, случайными и недолгими прорывами далеко вперёд, неравномерно, но именно в этом позитивном направлении.

Какие-то группы землян впереди этого движения, какие-то — позади. Но все движутся в одном направлении. Не только потому, что никто сегодня в здравом уме не скажет, что он мечтает о государственном устройстве, основанном на этатизме-деспотии-исключительности, но и потому, что описанное движение есть объективный исторический процесс. Во все времена и во всех странах консерваторы стремились затормозить этот процесс и, частенько, у них это получалось. Но только затормозить, поскольку движение к свободе связано с природой человеческого общества, зреет в глубинах мозга человека. Это автохтонный процесс, он неостановим.

Отсюда следствие: никакого особого пути нет, и не может быть — все группы людей на нашей планете идут по пути к либерализму-демократии-равноправию. Именно это направление позитивное.

Из нашего определения следует, что революцией является быстрое позитивное перемещение государства хотя бы по одной из трех осей пространства политических идей. На практике революция далеко не всегда перемещает государство сразу по всем трем осям. Но наша векторная теория допускает как простые революционные перемещения — в одной плоскости или даже по одной оси, так и комплексное движение одновременно по трем осям.

Перемещение тела из одной точки пространства в другую физики обозначают вектором. Почему бы не обозначить вектором и перемещение государства в пространстве политических идей? Применение хорошо разработанных правил векторной алгебры значительно упростит нам задачу описания тех или иных революций, сравнения их между собой. Для этого нам необходимо условиться о координатах, что мы уже сделали выше, и о единицах измерения координатных осей.

Вектор — это направленный отрезок, имеющий начало и конец, то есть некая прямая линия, имеющая длину и определенным образом сориентированная в пространстве. Следовательно, для оценки «величия» и социально-политической значимости революции мы должны ввести единицы измерения вектора этой революции — расстояния, которое преодолело государство в результате скачка, и установить направление, то есть договориться о координатах начальной и конечной точек, которые соединяет отрезок прямой — вектор. Чем мы и займемся далее.

Векторная теория позволяет классифицировать все известные нам события, сопровождавшиеся сменой власти, определив их как революции или всего лишь как смену элит, правящих династий вследствие дворцовых переворотов, как народные бунты или военные мятежи и т.п., которые не сопровождаются движением государства в пространстве политических идей.

Проиллюстрируем сказанное примером из истории Англии.

В ходе Славной революции (1688-1689) сторонники Парламента свергли короля Якова II Стюарта (католика) с помощью голландской армии во главе со статхаудером Вильгельмом III Оранским, которого и провозгласили королем Англии в совместном правлении с его женой Марией II, дочерью свергнутого Якова II. Зять как бы заменил на троне своего тестя. Событие на первый взгляд «семейное». Но в результате Славной революции государство в Англии сильно переместилось в пространстве политических идей. Данный период в истории Англии некоторые ученые называют «Бескровной революцией». Такая оценка, однако, отражает только переход значительной доли власти в самой Англии от короля к Парламенту и не учитывает кровопролитие в Ирландии и Шотландии (это католические страны в составе Великобритании, там воцарению протестантов не обрадовались). В результате революции абсолютная монархия в Англии была заменена дуалистической. Кроме того, прекратилась дискриминация протестантов и началась дискриминация католиков (католики, в частности, не могли занимать престол и лишались права голоса).

В 1689 году Парламентом Англии был принят Билль о правах, устанавливающий высокую планку ранее недостижимого либерализма:

- свобода (для протестантов) иметь оружие для самообороны (в количестве, ограниченном для разных социальных классов в неодинаковой мере);

- свобода подачи петиций королю;

- свобода от штрафов и конфискаций имущества без решения суда;

- свобода от жестоких и необычных наказаний, от чрезмерно больших штрафов;

- свобода слова и дебатов; никакие слушания в Парламенте не могут быть основанием для привлечения к ответственности в суде и не могут быть подвергнуты сомнению за пределами парламента (парламентский иммунитет);

- свобода выборов в парламент (в то время лишь для состоятельных граждан) от вмешательства короля.

Добились! При новом короле-протестанте в Парламенте засели депутаты-противники католицизма и сторонники частной земельной собственности в сельском хозяйстве. Получается, что вектор данной революции должен иметь наибольшие проекции на оси либерализма и демократии. Свободы для обитателей Острова значительно прибавилось, представительный орган власти существенно расширил свои полномочия, хотя депутаты, заседавшие тогда в английском Парламенте, являлись представителями лишь богатейших слоев дворян и сельскохозяйственных предпринимателей-арендаторов, а вовсе не всех тогдашних граждан Англии. Демократия подавлялась исключительностью и расширения демократии англичанам пришлось ждать еще три века. Но все же и демократии прибавилось. А вот с осью равноправия вышел конфуз. Надо считать число католиков и их долю от населения Англии, чтобы понять больше или меньше граждан обрели право голоса в результате Славной революции. И беднейшие слои крестьянства также обесправили, лишив их прежней королевской защиты от алчных «огораживателей».

Вектор Славной революции (Англия, 1688 год).

Рис. из книги «Векторная теория социальной революции».

Обозначения осей (проекций вектора): L – либерализм (ось свободы),

D – демократия (ось народовластия), E – эгалитаризм, (ось равноправия).

Однако есть историки, которые доказывают, что эти события вовсе не революция, а государственный переворот или иностранная интервенция, и гораздо более важным движущим началом его была религия и борьба католичества с протестантизмом, нежели просто борьба короля с парламентом. Кроме того, сам факт отделения парламента от короля не говорит о демократичности в принятии решений. Напротив, лишь внутренняя структура парламента, а именно наличие двух противоборствующих партий — тори и виги — обеспечила соблюдение прав собственности богачей-землевладельцев в стране. А об освобождении всех граждан ещё речь не велась.

Можно представить вектор данной революции в виде отрезка, имеющего максимальную позитивную проекцию на ось либерализма (L), позитивную — на ось демократии (D), почти нулевую — на ось равноправия (E). Равноправия не прибавилось? Одним вернули права, у других отняли. Половина населения — женщины — не получили избирательных прав. Значит, проекция вектора революции на ось эгалитаризма минимальная.

Читатели, несомненно, спросят: каким, по мнению авторов книги, был вектор Великой российской революции, случившейся в 1917 году. Это зависит от того, какое событие представляется революцией задающему вопрос. Сразу же поясню, что ни в феврале, ни в октябре 1917 года революций не было. Школьные учебники истории, в которых об этих «революциях» — февральской и октябрьской, которую до недавнего времени мы праздновали в ноябре, — исписан не один десяток страниц. Но события эти никаким боком к революции не относятся. Революция в российской Империи состоялась в марте 1917 года. Хотите поспорить со мной? Сначала прочтите объяснения.

Манифест Николая II об отречении не внес в государственное устройство никаких изменений. Из телеграммы Николая II:

3 марта 1917 г. Петроград.

Его Императорскому Величеству Михаилу Второму.

События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Остаюсь навсегда верным и преданным братом. Горячо молю Бога помочь тебе и твоей Родине.

Ники.

Многие всё ещё настаивают на том, что этот день является ключевым в истории Российского государства. С позиций векторной теории революции это далеко не так. Это мелкое, можно даже сказать «семейное», событие никак нельзя назвать революционным. Переход власти от Николая к Михаилу — всего лишь смена шила на мыло. А вот отречение Михаила это — революция. Только в этот день — по новому стилю 16 марта самодержавная империя прекратила свое существование. Именно в секунды подписания этой бумаги о «непринятии престола» великим князем Михаилом Александровичем и произошла революция. Это и есть «Мартовская» (хоть по новому, хоть по старому стилю) либеральная и демократическая революция, а вовсе не «Февральская»!

Михаил уполномочил Учредительное собрание выбрать форму государственного устройства, и это означало, что главный общий вопрос будут решать все граждане. Это, безусловно, перемещение государства в сторону и либерализма, и равноправия. И указание в манифесте Михаила на то, что Учредительное собрание должно быть избрано на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, безусловно, перемещение государства в сторону демократии. Именно поэтому мы обрели право называть «Мартовскую» революцию «Великой»! Нечасто в истории народов революция перемещает государство сразу по трем осям в пространстве политических идей. Брат царя, великий князь Михаил, разумеется, и не подозревал, что, передавая думцам подписанное им отречение, он превращается в великого революционера!

Так что март семнадцатого года и есть Великая революция. Великая потому, что за короткий срок произошло значительное (великое) перемещение государства в сторону свободы, демократии и равноправия. Пожалуй, гораздо масштабнее, чем за полвека до этого при Александре Освободителе, предоставившем свободу выбора и личного права многим миллионам сограждан, до этого крепостным крестьянам.

К сожалению, достижения революции не были институционально закреплены. Учредительное собрание, созвать которое Временное правительство обещало к июлю, было сформировано только к ноябрю, да и то не полностью, не всех депутатов успели избрать. Всё-таки мы должны признать, что военное время не самая лучшая пора для вызревания демократии.

События 25 октября 1917 года некоторые российские учёные и политики все ещё именуют Великой Октябрьской социалистической революцией. Что же «великого» произошло в этот день? Одна группа самозванцев — Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов — арестовала другую группу самозванцев — Временное правительство. Не только монархисты и меньшевики, но даже Всероссийский исполнительный комитет Первого съезда Советов рабочих и солдатских депутатов осудил это мероприятие. Но его полномочия к этому моменту уже закончились.

Произошло ли какое-нибудь перемещение государства в политическом пространстве вследствие подобного перехода от двоевластия к одновластию? Конечно, нет!

В этот день съездом Советов был принят ряд декретов: о мире, о земле. Произошло ли какое-нибудь перемещение государства в политическом пространстве от принятия этих декретов? Пожалуй, нет.

Следовательно, нет и революции. Нет оснований у нас называть октябрьский государственный переворот революцией. Истеблишмент сменился, государство не шелохнулось.

После прекращения двоевластия выборы в Учредительное собрание продолжались, но уже под руководством Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) Второго съезда Советов. Временное правительство хоть и с огромным, непростительным опозданием подготовило прекрасный избирательный закон. Лучший в мире избирательный закон в то время. Настолько демократически избранного представительного органа в нашей стране никогда не было ни до, ни после Учредительного собрания. Количество общих вопросов, которые могло решать Учредительное собрание, практически приближалось к единице. Таким образом, само избрание Учредительного собрания есть огромный шаг государства в сторону демократии. Избрание Учредительного собрания — очередной шаг в ходе демократической революции в России, начатой братом отрекшегося царя «Михаилом Вторым», нечаянным революционером, убитым чекистами в Перми летом 1918 года.

Как известно, Учредительное собрание провозгласило Россию республикой и отказалось легитимизировать власть Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. На следующий день ВЦИК Второго Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов издал декрет о роспуске Учредительного собрания. Это событие отбросило государство далеко назад по оси демократии. Произошла антидемократическая контрреволюция. С тех пор до 1989 года никакого продвижения в политическом пространстве в сторону демократии в нашей стране не происходило.

Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Ленсовет-XXI 35 лет спустя. Политика. История. Философия. Депутаты. Демократия. Либерализм. Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Lensovet. St. Petersburg City Council. Lensovet-XXI 35 years later. Politics. History. Philosophy. Lensovet. St. Petersburg City Council.

Главы из книги «Ленсовет-XXI 35 лет спустя»

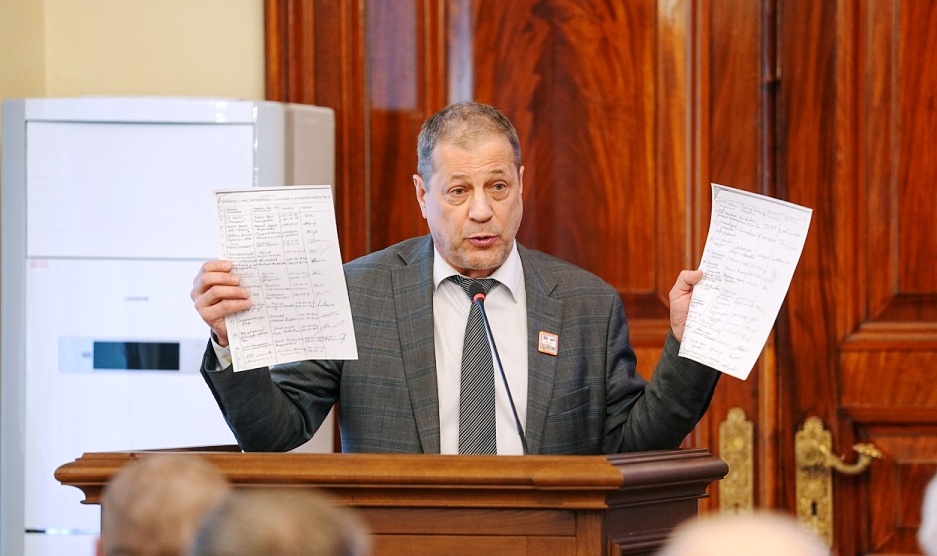

Депутат Ленсовета Алексей Ковалёв, депутат Ленсовета,

показывает списки кандидатов в депутаты,

которые он и его мама составляли в 1990 году.

Ковалёв сожалеет, что его труд не нашёл отражения в книге «Ленсовет-XXI 35 лет спустя».

Торжественное юбилейное собрание депутатов Ленсовета,

посвящённое 35-летию со дня начала работы Ленсовета 21-го созыва.

Санкт-Петербург, Мариинский дворец. 3 апреля 2025 года.

- М.И.Амосов. Выборы Ленсовета XXI созыва

- С.А.Басов. Флаг и гимн города утвердили мы.

- А.Н.Беляев. Деятельность Ленсовета и ее историческое значение

- С.Н.Егоров. 20 лет развития парламентаризма в Санкт-Петербурге (1990-2010)

- А.Р.Моторин. Вместо народного контроля

- А.П.Сазанов, Н.Н.Смирнов, Г.Б.Трусканов, П.В.Цыплёнков. Тридцать лет без Ленсовета.

- П.В.Цыплёнков. Освободить человека

- П.В.Цыплёнков. Избранные места из воспоминаний друзей

- Д.Е.Вюнш-Арский и др. Анатолий Собчак не возвращал имя Санкт-Петербургу

- Воспоминания о Ленсовете XXI созыва. (Анатолий Собчак, Владимир Жаров, Виктор Смирнов и другие).

Поделиться с друзьями: